|

القسم الثالث في الأصول الاتنية لعكار والقبيات |

|

القسم الثالث في الأصول الاتنية لعكار والقبيات |

في من استوطن عكار والقبيات من الشعوب والأقوام عبر التاريخ

ليس هناك من شك بأن الشعب العكاري، بما فيه سكان القبيات، هو مزيج متراكب فوق بعضه البعض، لشتى الشعوب والأقوام التي اعتمرت المنطقة منذ أقدم الأزمنة. وليس من السهل تحديد موقع وكيفية استمرار كل من هذه الشعوب والأقوام، أو معرفة أرومة السكان الحاليين لهذه البلدة العكارية أو تلك، نظراً لضرورات وواقع الامتزاج التاريخي والانصهار الاثني.

هذا فضلاً عن صعوبة تحديد هوية هذه الشعوب في مواقع سكنها التاريخي العكاري، لأن الأمر يستلزم بحثاً موسعاً ومسحاً أثرياً شاملاً ما تزال منطقة عكار بعيدة جداً عن متناوله. فالكثير من الأقوام والشعوب بادت وضاعت في مطاوي التاريخ وتراكم الجغرافيا والجيولوجيا العكارية عبر التاريخ. كما دثرت معالمها المادية، وما بقي منها ما يزال دفيناً، والظاهر منه مجهول الهوية في معظمه.

وإذا كانت المعرفة الدقيقة والصارمة صعبة فإنه يمكننا الاستدلال تقريبياً إلى طبيعة الشعوب التي استوطنت عكار (والقبيات) انطلاقاً من الأبحاث التاريخية والانتروبولوجية والأثرية التي شملت لبنان وسورية. فلا بد من أن يحكم عكار، بحكم موقعها الجغرافي والستراتيجي([1])، ما حكم الساحل اللبناني-السوري، وكذلك الداخل اللبنان- السوري أيضاً (البقاع وامتداده شمالاً جنوباً).

كما أن هناك سلسلة من الأبحاث التاريخية والأثرية والجغرافية التي اختصت بها منطقة عكار أو بعض مواقعها المميزة (سنشير إليها في مواقعها) تمكننا من إلقاء الضوء على هذه المسألة، وتسمح لنا بتعيين دقيق لحد كبير للشعوب التي عمرت مناطقنا العكارية. أضف إلى ذلك ما احتفظت به المنطقة من أسماء تعود بقدمها إلى قدم الأزمنة، بحيث استمر السكان الحاليون يطلقون على مواقع منطقتهم نفس الأسماء التي عرفت بها منذ القدم([2]). وبالتالي يمكننا انطلاقاً من هذه الأسماء الاستدلال على الارث التاريخي وتعيين الشعوب التي عمرت البلاد منذ فجر التاريخ.

عكار ومراحل ما قبل التاريخ

أولاً. يقسم تاريخ البشرية إلى مراحل ما قبل التاريخ Préhistoire ومراحل التاريخ. وتم تعيين الحد الفاصل بين ما قبل التاريخ والتاريخ بحوالي 5000 سنة ق.م.، حين تم اختراع الكتابة، وصار بالتالي ممكناً تدوين بعض وقائع الشعوب الأساسية([3]). تغطي عبارة ما قبل التاريخ الزمن الممتد من ظهور أصول الانسان، أو أسلافه، حتى "الثورات النيوليتية" التي بدأت في الشرق الأدنى منذ حوالي 10000 سنة وفي أوروبا منذ حوالي 6000 سنة ق.م.([4]). وقد شبه فيليب حتي عصر التاريخ من حيث مدته القصيرة قياساً على عصور ما قبل التاريخ بأن عصر التاريخ يعادل القسم المرئي من جبل الجليد المغمور بالمياه([5]).

ويعود العلماء في عصر ما قبل التاريخ إلى عشرات ملايين السنين، حوالي 60 مليون سنة([6])، يوم ظهر ما يسميه العلماء Primates([7])، وكان آخرها منذ حوالي عشرين مليون سنة، وهو المعروف باسم كينيابيتيكوس Kenyapithecus، الذي يشكل الجد المشترك([8]) قبل ظهور البشريات Hominidés([9]). ومنذ حوالي مليوني سنة سجل العلماء ظهور أول أسلاف الانسان. وتتالت في القرن العشرين الاكتشافات العلمية الانتروبولوجية مسجلة مراحل متقدمة في تطور تكوين الجنس البشري من Homo-habilus الانسان المؤهل إلى Homo-erectus الانسان المنتصب على قدميه إلى Homo-sapiens الانسان العاقل و Homo-faber الانسان الصانع.

لا يعني ذلك أن هناك سلالة واحدة تدرجت صعداً، في بقعة معينة من العالم. بل هناك اكتشافات قررت، بالاستناد إلى تقنيات متطورة لقياس عمر المطمورات والمتحجرات وأحجام العظام، وتمفصل الهيكل العظمي...، أن هناك انماط من الانسان، تطور حجم جمجمته، وطريقة تنقله (على اليدين والرجلين)، وكيفية المشي والوقوف، وصولاً إلى تحرير اليدين، والقدرة على استعمالهما لغير ضرورة الانتقال. هذا فضلاً عن اعتماد تلك الاكتشافات على دراسة ما خلفه البشر القدماء من بقايا الأدوات التي صنعوها والآثار التي خلفوها في أماكن تواجدهم، وذلك عبر مراحل طويلة من التطور التاريخي. ويقسم العلماء المعنيون (من مؤرخين وانتروبولوجيين وآثاريين) عصور ما قبل التاريخ إلى قسمين أساسيين: عهود الباليوليت Paléolithique([10])، وعهد النيوليت Néolithique([11])، وتفصل بينهما مراحل انتقالية هي مرحلة الميزوليت Mésolithique ([12]).

ثانياً. يرى البعض أنه يستحيل كتابة تاريخ عكار في عصور ما قبل التاريخ لغياب مصادر المعلومات، "بانعدام الحفريات الأثرية" في المنطقة([13]). بيد أن الأمر ليس تماماً على هذه الصورة. فإن عكار جزء عضوي من منطقة أثبتت الأبحاث الأثرية فيها وجود إنسان ما قبل التاريخ في العديد من مواقعها وإن تكن هذه المواقع ليست عكارية مباشرة، فإنها على مقربة منها. وفي هذا الصدد يقول د.فيليب حتي: "أخذت الحفريات الأثرية التي حصلت في الثلاثين سنة الأخيرة في البوادي المجهولة في شمالي سورية وشرقها وفي كهوف لبنان وتلال فلسطين... تطلعنا على أسرار الحضارات القديمة المنسية. وقد أثبتت هذه الحفريات دون شك أن هذه المنطقة التي أهملها الأثريون مدة طويلة... كانت أكثر تقدماً في أقدم العصور مما كنا نظن حتى الان"([14]). ويضيف حتي معدداً المواقع: "ومن الكهوف التي وجدت فيها أدوات من العصر الحجري القديم ودرسها العلماء في لبنان وفلسطين كهوف عدلون والكرمل... وفي رأس الشمرة أو أوغاريت القديمة"([15]). وفي أواسط العصر الحجري القديم يعدد حتي: "منطقة نهر الجوز (قرب البترون) ونهر ابراهيم"([16]). وفي الدور الأخير من العصر الحجري القديم يذكر المؤلف: "مكتشفات كهوف أنطلياس ونهر الكلب... وكسار عقيل قرب انطلياس..."([17]).

أما حارث بستاني فيرى: "أن وجود الانسان في لبنان يعود إلى حوالي مليون سنة. ومن المعروف اليوم أن الانسان-الصانع homo-faber الرحال قد عاش بدون انقطاع، على سفوح الجبال، وفي المغاور، وعلى ضفاف الأنهر والشواطىء، حتى ظهور الانسان-العاقل homo-sapiens، جدنا المباشر، والذي يمثله، في هذه المنطقة من الشرق-الأوسط، انسان أنطلياس الذي تعود بقاياه إلى أكثر من أربعين ألف سنة. ثمة أدوات من جميع عهود ما قبل التاريخ تم العثور عليها في مواقع متفرقة على كل أرضنا: عدلون، نهر ابراهيم، نهر الجوز، أبو حلقة، العقيبة، نهر بيروت، رأس بيروت، كسار عقيل، الزهراني، حراجل، على مرتفعات جبال لبنان، جعيتا، وأخيراً جبيل"([18]).

وإذا انتقلنا إلى المقلب الجنوبي والجنوبي الشرقي من عكار، حيث تم القيام في البقاع الشمالي، لا سيما قرب الهرمل ورأس بعلبك، بحفريات أثرية هادفة لدراسة مراحل ما قبل التاريخ، لوجدنا أن هذه الأعمال قد أثبتت وجود آثار وعناصر حضارية تعود إلى مراحل العصر النيوليتي القديم والمتوسط، وإلى ما يسمى عصر الرعاة النيوليتي (Néolithique des pasteurs). وعليه فإننا نميل إلى اعتبار عكار منطقة خاضعة بالضرورة لما هو خاضع له كل الواقع اللبناني والسوري من حيث وجود الانسان معتمراً لهذه المنطقة من اقدم العهود. إن هذه الأبحاث التي أشرنا إليها تنتهي بالخلاصة التالية: "ثمة حفريتان قدمتا قطعاً مميزة... تكشف وجود صلاة مع العصر النيوليتي كما هو معروف على الساحل اللبناني، وخاصة في جبيل. وهذا ما يعزز وحدة ما قبل التاريخ اللبناني، وربما سنتوصل قريباً إلى معرفة العلاقات التي يجب أن تكون قائمة بين المواقع السورية ومواقع الساحل المتوسطي. وهذا يبين أن البقاع يشكلا عنصراً هاماً لحل مسالة اعتمار الشرق الأوسط في العصور النيوليتية"([19]).

الساميون

ماذا حل بانسان ماقبل التاريخ، هذا الانسان الذي بنى أولى مداميك الحضارة باعتماد الزراعة وتربية الحيوان، وما يؤدي إليه ذلك من حياة الاستقرار وبناء التجمعات السكنية؟ كان هذا الانسان ينتمي إلى شعب الشرق الأوسط، أو حوض البحر البيض المتوسط، لا سيما في مناطقه الافريقية-الشرقية والآسيوية-الغربية فإذا به يندثر وتغيب أخباره، بعد زوال حضوره، ولا يعود لوجوده من ذكر في غير الدواثر التي ذكرنا بعضها. يرى انيس فريحة، في مقدمة معجمه، أن: "هذا اللبناني الأول الذي لم يكن يختلف عرقاً وحضارة عن عرق حوض البحر الأبيض المتوسط تلاشى في العرق السامي الذي طغى على البلاد من شمالي الجزيرة العربية"([20]). أم هل أن الطوفان الذي ضرب المنطقة قبيل الألف الثالث ق.م. أنزل بهذا الشعب المتوسطي كارثة ماحقة، كما حصل للسومرين الذي توقفت انطلاقة مدنهم؟([21]).

يميل معظم المؤرخين إلى اعتبار صراع البدو الآتين من الصحراء، لاسيما الجزيرة العربية، ضد السكان الحضر، أهل المدن والأمصار هو الذي أدى إلى اندثار هذا العرق المتوسطي. وفي هذا يقول فيليب حتي: "النـزاع القديم بين الأرض المزروعة والبادية هو حقيقة أساسية في جغرافية هذه المنطقة (سورية الطبيعية)... وهذا النـزاع له ما يقابله في النـزاع القديم أيضاً بين البدو الرحل الذين لا يملكون شيئاً في البادية وبين المزارعين المستقرين الذين يملكون أشياء في السهول الخصبة"([22]). ويقول في مكان آخر: "كان تاريخ الشرق الأدنى بكامله مشهد حركة كبرى تنطوي على تلك الغزوات والهجمات المتكررة التي يقوم بها البدو الطامعون في حياة الرخاء التي تمتع بها السكان الحضر في الأراضي المجاورة"([23]). وإلى هذه الظاهرة أشار ماسبيرو MASPERO عند كلامه عن "قبائل الصحراء العربية، العمالقة وغيرهم، الذين أطلق عليهم المصريون اسم شاسو Shasou (أهل السلب والنهب)، المتنقلون ما بين خليج السويس وضفاف الفرات، على تخوم الأراضي الزراعية، والذين لا يكفون عن انهاك الحضر في سورية. وكانوا مرهوبي الجانب في سهول الجنوب والشمال، كما كانت سورية المجوفة (البقاع) وفينيقيا عرضة لغزواتهم، كما كان السائح يصادفهم في مضائق لبنان، وعلى طريق دمشق"([24]).

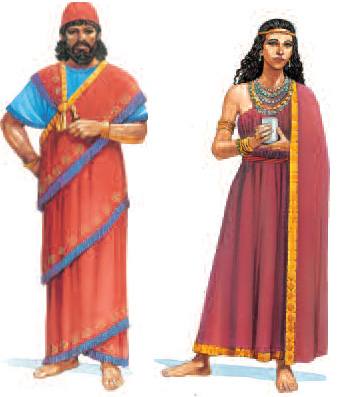

إن حركة الصراع هذه بين البداوة والحضارة، كانت عبارة عن سلسلة هجرات انطلقت من "موطن أصلي" يرى حتي احتماله الأفضل في شبه الجزيرة العربية([25]). وعرفت الشعوب التي قامت بموجات الهجرة من الصحراء إلى سورية الطبيعة باسم الشعوب السامية أو الساميين. والسامييون، حسب الرواية التوراتية، هم المتحدرون من سام الابن الاكبر لنوح: "ولما كان نوح ابن خمس مئة سنة ولد سام وحام ويافث"([26]). أما بنو سام، فهم حسب الرواية التوراتية: عيلام وأشور وأرفـكشاد ولـود وأرام([27]). ولقد استوطن عيلام جنوبي بلاد العجم، وأشور منه الاشوريون، وأرفكشاد أقام في بلاد ما بين النهرين، وإلى لود ينتسب اللوديون في بر الأناضول، ولآرام في سهل آرام ما بين النهرين. وفي رواية توراتية أخرى: "بنو سام: عيلام وأشور وأرفكشاد ولود وآرام وعوص وحول وجاثر وماشك"([28]). وتبعاً للرواية التوراتية ليس الكنعانيون ساميين بل هم حاميون: "وبنو حام: كوش ومصرائيم وفوط وكنعان"([29]).

بيد أن تسمية الساميين هي تسمية لغوية تشمل الذين تكلموا أو يتكلمون لغة سامية([30]). و"اللغات السامية كما يُعرف بها الأخصائيون، هي المجموعة التي تضم: الأشورية – البابلية، والكنعانية – الفينيقية، والآرامية – السريانية، والعبرية والعربية والحبشية"([31]). ويلاحظ حتي نواحي التشابه في هذه اللغات، خاصة في صيغة الفعل الثلاثي كمصدر أساسي، وزمنَي الفعل الماضي والمضارع، وطريقة التصريف، فضلاً عن تشابه الكلمات الأساسية كالضمائر وأسماء القرابة والأعداد..."([32]). ويضيف حتي: "هذه القرابة اللغوية بين الشعوب التي تتكلم اللغات السامية هي أهم رابطة تبرر ضمهم تحت اسم واحد ولكنها ليست الرابطة الوحيدة. فإذا ما قارنا مؤسساتهم الاجتماعية وعقائدهم الدينية وصفاتهم النفسية وأوصافهم الطبيعية اتضحت لنا نواحي هامة للتشابه. وعندئذ لا بد من الاستنتاج بأن بعض أسلاف الذين تكلموا البابلية والأشورية والأمورية والكنعانية والعبرية والآرامية والعربية والحبشية كانوا غالباً يشكلون جماعة واحدة قبل أن تحصل بينهم هذه الاختلافات وأن هذه الجماعة كانت تتكلم اللغة نفسها وتعيش فـي الـمكان نفسه"([33]). أما هذا الموقع فهو يعينه بوصفه شبه الجزيرة العربية. ويوضح أن أهل الجزيرة العربية لا يعني أنهم جميعهم من العرب. وهو يستخدم هنا عبارتين بالانكليزية ليميز بين من سكن شبه الجزيرة العربية فهو من Arabians ومن يتكلم العربية وإن يكن من غير قومية العرب، وهو من Arabs([34]).

الأموريون – الكنعانيون

يبدو أن الأموريين والكنعانيين من أرومة واحدة أو أصل واحد، لعله الأصل الكنعاني. ذلك "أن الموجة التي أتت بالشعب الأموري من الصحراء العربية إلى الهلال الخصيب هي الموجة ذاتها التي أتت بالشعب الكنعاني"([35]). ويرى ماسبيرو أن الكنعانيين، الذين عُرفوا لاحقاً باسم الفينيقيين، اعتمروا الساحل اللبناني، بينما عُرف كنعانيو الداخل (البقاع والشمال) بالأموريين([36]). والأموريون هم "أول شعب سامي هام بحث عن موطن له في البلاد السورية وأقام فيها"([37]). وفي هذا يقول حتي: "نرجح أنه دخل لبنان قبائل بدوية مع ماشيتها وقطعانها عن طريق سهل البقاع وشمالي سورية"([38]). ولم يكن هذا الشعب يُسمي نفسه بالاسم الذي أُطلق عليه، بل إن السومريين هم الذين سموهم هكذا، ولفظة الأموريين غير سامية، وهي تعني سكان البلاد الواقعة إلى الغرب([39]).

وإذا كان حتي يرى أن الأموريين طبعوا لبنان كله بطابعهم([40])، فمما لاشك فيه أنهم طبعوا عكار بطابعهم لفترة طويلة. "ففي شمالي لبنان قرية تُعرف باسم عمريت (وفي النقوش المصرية "عمرط" وفي التاريخ الكلاسيكي ماراتوس Marathus )"([41]). هذا بينما يرى ماسبيرو أن الأموريين أسسوا إمارة قاعدتها قادس (جنوبي حمص)([42]). وفي مرحلة لاحقة من تاريخ الأموريين كانت عكار في صلب الإمارات الأمورية: "انحصرت الدولة، أو الدول الأمورية في سورية الوسطى وكانت تشمل في ذروتها حسب ما تخبرنا إياه رسائل تل العمارنة – وهي أهم مصادرنا – قسماً كبيراً من شمالي لبنان وساحله وسورية المجوفة ولبنان الشرقي ومنطقة دمشق. ويظهر على مسرح التاريخ أحد ملوك هذه الدول وهو عبد عشرتا التابع لمصر برسالة... كان عبد عشرتا عند كتابة هذه الرسالة في بلدة (عرقة) إرقة Irkat الفينيقية التي كان قد فتحها..."([43]).

بيد أنه لم يكن لكنعانيي الداخل (الأموريين)([44]) نفس التأثير، لجهة أصالته وديمومته، الذي تركه كنعانيو الساحل (الفينيقيون). لقد ترك الفينيقيون بصمات ساطعة ما تزال حية في مواقع عديدة من لبنان وعكار (اللبنانية والسورية)، وإليهم تنتسب تسمية عكار سابقاً: عرقة. جاء في سفر التكوين: "وكنعان ولد صيدون بكره وحثا واليبوسي والأموري والجرجاشي والحوي والعرقي والسيني والأروادي والصماري والحماتي"([45]).

من الواضح أن هذه الأسماء تشير إلى القبائل الكنعانية – ومنها الفينيقية – وأماكن استيطانها. وثمة إجماع على أن العرقيين كنعانيون – فينيقيون سكنوا عرقة وجوارها وعمروها([46]). وإلى الشمال من مجال عرقة كانت مدينة "سين" ومنطقتها([47]).

لا تذكر الروايات والمعلومات عن الزمن الفينيقي شيئاً عن القبيات. وإن كان من الضروري أن تكون القبيات جزءاً من المجال الفينيقي. بيد أن حسان سركيس استنتج وجود مدينة فينيقية في عكار، هي في منطقة على الحدود الشمالية للقبيات، وهي معروفة اليوم باسم بلدة منجز. واعتبر أن هذه المدينة شكلت واحدة من المدن – الأحياء الثلاثة التي تكونت منها المحالفة المعروفة بين أرواد وصيدا وصور([48]).

الحثيون

ليس لدينا أثر ينبئنا عن إقامة الحثيين واستقرارهم في عكار. غير إننا نستدل من روايات التاريخ على كونهم قد أقاموا في عكار وفي كثير من مناطق لبنان.وإذا ما تذكرنا مع الأب لامنس أن: "حاضرة ملكهم في سورية مدينة قدس التي يظن العلماء أن موقعها كان في المحل المعروف اليوم باسم تل النبي مند عند بحيرة قطينة قريباً من حمص"([49])، لأدركنا أنه كان لا بد لهم من احتلال عكار والسيطرة عليها. وفي هذا يقول الأب لامنس: "لا يمكننا بأن نسلم بأن الحثيين تغاضوا عن احتلال وادي النهر الكبير الذي يفصل لبنان عن جبل النصيرية... فلا بد إذن من القول أن الحثيين بعد أن استولوا على البقاع ملكوا أيضاً عطف لبنان الشرقي والمسالك التي تفضي إلى لبنان الغربي"([50]). ولم يكن أمر الحثيين كمجرد غزاة محتلين، بل إننا نرى التوراة تصف مناطقنا باسمهم: "من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير، نهر الفرات، كل أرض الحثيين..."([51]).

الآراميون

لعل الموجة الثانية التي اجتاحت لبنان وأثرت في تكوين شعبه، بعد الموجة الكنعانية (الفينيقية-الامورية)، هي الموجة الآرامية([52]).

وإذا كانت الحركة الآرامية وحضورها قد شهدا نجاحاً كبيراً في سورية([53])، فقد وقف جبل لبنان وساحله عائقاً أمام انتشارهم وتمددهم: "كان جبل لبنان عائقاً في طريق هذا التوسع نحو الغرب واستمر فيه ازدهار الجماعات الحثية والامورية بينما بقيت المدن الكنعانية في السهل الساحلي بدون أن تمس"([54]).

ومن أكثر الممالك الآرامية تأثيراً على لبنان، عامة، وعكار، خاصة، هي "آرام حمص" أو "آرام صوبة". "كانت صوبة عاصمة مملكة بنفس الاسم. والكلمة مشتقة من صهوبة Sehobah بمعنى أحمر أو نحاس. و يُظن أن موقعها هو في كالسس Calcis أو عنجر الحديثة جنوبي زحلة في البـقاع..."([55]). لم يكن للآراميين تأثير عسكري على بلادنا، بل أن أثرهم الفعلي هو لغوي وثقافي، ويعود ذلك بشكل خاص إلى دورهم التجاري والثقافي. وما أن أطل القرن الثامن ق.م. حتى كانت الآرامية قد حلت محل الكنعانية كلغة عامة في البلاد([56]).

الهجرات العربية

لم يكن للغزو المصري والأشوري والبابلي والكلداني والفارسي ومن ثم اليوناني والروماني، من أثر كبير في تركيب سكان البلد، وإن أبقى التاريخ لنا من كل هؤلاء آثاراً وعلامات دالة على مرورهم في بلادنا، مسجلين انتصاراتهم وغزواتهم العسكرية. وإذا كان لنا إن نستثني الفرس، فإننا نرى أن العناصر البشرية الأخرى تكاد تكون معدومة التأثير في التراكب السكاني للشعب اللبناني([57]).

أهمية الموجات العربية في تكوين الشعب العكاري والقبياتي

لعل الهجرات الأهم في تكويين الشعب اللبناني، ومنه العكاريون والقبياتيون، تعود إلى سلسلة الموجات العربية التي تدفقت إلى المنطقة واندمجت فيها عبر العصور. إن تدفق الهجرات عبر بادية الشام إلى سورية ولبنان ظاهرة تاريخية قديمة العهد، وصفها جاك ولرس WEULERSSE بأنها "اختراق البداوة لعالم الاستقرار الزراعي": "بمحازاة الصحراء الممتدة من البحر الأحمر حتى الخليج الفارسي (العربي) يمكننا الخروج بنفس الاستنتاج: لم يتكون هناك المجتمع الريفي، بغالبيته، من حضر بالولادة، بل من بدو سابقين تحضروا. وليس هذا الأمر عارضاً عصرياً، بل نجده ملحوظاً بثبات فائق طيلة العصور. وهذا ما تتوافق عليه وثائق جميع مراحل التاريخ. نحن إزاء واحد من ألغاز التاريخ: كيف نفسر قيام الصحراء، بانتظام ودوام، بتوليد أعداد من البشر كالجراد؟ كيف نفسر قيام الصحراء، أي الفراغ، باسكان ما هو معمور بالسكان؟ ولكن الأمر هو هنا: سواء نظرنا إلى قرَوي حوران أو المعمورة السورية (شرقي مدن حمص وحماة)، أو قروي ضفاف الفرات أو ضفاف دجلة العراقي، فجميعهم، تقريباً، يفتخرون بأنهم من أصول بدوية، كما أن سلوكهم وتقاليدهم وحتى لغتهم تشهد بأنهم لم يقطعوا إلاَّ من زمن قصير مع الحياة البدوية"([58]).

وفي اشارة إلى قدم ظاهرة الهجرات العربية إلى سورية، منذ ما قبل الفتح الاسلامي، يقول رينيه دوسو: "من الخطأ أن يعتقد الانسان أن دخول العناصر العربية إلى الشام يرجع زمنه إلى الفتح الاسلامي: إن الوثبة التي مكنت المسلمين من تحطيم الخطوط البيزنطية في موقعة اليرموك (636) ومن غزو سوريا، ثم الزحف نحو الشرق... هذه الوثبة قد دلَّت على القوة العربية في أوجها؛ ومع ذلك فإن تلك الوثبة لم تكن إلاَّ بمثابة تعظيم لاتجاه قد ترك آثاراً عديدة في التاريخ. وبعبارة أخرى، إذا كان الفتح الاسلامي... يبدو كما لو كان حادثاً شاذاً في اتساعه، فهو في الحقيقة يعد حركة طبيعية للسكان العرب الذين كانوا يتجهون دائماً لا إلى غزو الأقاليم الحضرية فحسب بل إلى الاقامة فيها أيضاً"([59]).

الأيطوريون العرب

يرد ذكر الأيطوريين في النصوص التوراتية التي جعلت "يطور" من سلالة اسماعيل، كما جعلت سلالة "قطورة" زوجة ابراهيم، جذر أرومة العرب([60]). جاء في سفر التكوين: "وهذه أسماء بني اسماعيل بحسب أسمائهم وسلالتهم: نبايوت بكر اسماعيل، وقيدار وأدبئيل ومِبسام، ومشماع ودومة ومسَّا وحدار وتيما و يطور ونافيش وقدمة"([61]). وجاء في "تاريخ العالم" الموضوع عام 416-417م: "وتزوج اسماعيل بن ابراهيم امرأة من العماليق، فولدت له...: نبت (Nebuyot) ومنهم النبط وقيدار (Qedar) ومنهم العرب الاسماعليون وأدبيل (Odbeel)، ومبسم (Mibsum)، ومشمع (Mishmu)، ودوما (Duma)، وقدما ومسَّى (Massa)، وحدد (Hadad)، وتيما (Tima)، و يتور (Ietur)، ونافش (Naphish)([62]).

انطلاقاً من يتور (أو يطور) نشأت قبائل الأيطوريين العرب، الذين أطلقوا اسمهم على بعض الأماكن التي اختصوا بها اقامتهم، منذ أن "هاجروا من الحجاز قبل الميلاد بستة قرون"([63]). ولعل أول منطقة أقاموا بها كانت شرقي- شمالي فلسطين وهي التي عُرفت باسم أيتورية، وقد ذكر القديس لوقا وجود هذه المنطقة باسم "أيطورية"، في العام 29 ميلادي([64]). وكثيراً ما ذكر "العهد القديم"، في ترجمته اليونانية أو اللاتينية، الصراعات اليهودية مع الأيطوريين، وكانت غنائم اليهود من الأيطوريين والشعوب المجاورة لهم كبيرة مما يعني أن هذه الأمم كانت مزدهرة([65]). ويوضح فيغورو Vigouroux أن الأيطوريين على غرار كثير من الشعوب المجاورة، لم يقطنوا على الدوام في نفس المنطقة. لقد كانوا، في زمن غزو اليهود لبلاد كنعان، شرقي البحر الميت، وفي زمن داود في جوار المؤابيين والأموريين، وفي أكثر مرحلة معروفة من تاريخهم كانوا يسكنون في لبنان أو في جواره"([66]). ولقد تركوا، على حد زعم مؤلفي "الاسلام والمسيحية في لبنان"، اسمهم في منطقة جزين من خلال "حيتورة وحيطورة"([67]).

وفي هذا السياق يقول السيد يوسف الحوراني: "وإذا شئنا تعرف أساس التكوين الحالي للبنان نعود إلى زمن غزوة الاسكندر لمدينة صور. فقد ذكر أريان([68]) أن الاسكندر ترك الحصار وذهب إلى البلاد العربية في جبل لبنان الداخلي لضم الأهلين هناك إلى جانبه بالحرب أو بالمعاهدات. ويبدو من هذه الاشارة أن العرب كانوا قد بدأوا يستقرون مع الأيطورييين في الجنوب والبقاع الجنوبي؛ حتى إذا ما جاء القرن الأول للميلاد أصبحوا منتشرين في جميع أنحاء لبنان، ويستخدمون منعة أرضه الطبيعية للقيام بأعمال الغزو والاغارة على القوافل..."([69]). ويعتبر رينيه دوسو أن الأيطوريين يقدمون بتاريخهم خير مثل على إقامة العرب في سورية ولبنان([70]). ويؤكد الأب لامنس قدم وجود العرب الأيطوريين في لبنان، ويعود بهذا الوجود إلى ما قبل الفتح الروماني لسورية([71]). كما أن المؤرخ فيليب حتي يسجل وجود الأيطوريين في سورية ويعطيهم دوراً هاماً في نشر الرسالة المسيحية، إذ منهم كان الكثير من تلاميذ المسيح([72]). كما أن المؤرخ المطران يوسف الدبس تعرض لموضوع الأيطوريين العرب وتناول إمارتهم في لبنان([73]).

لم يكن وجود الأيطوريين في لبنان عارضاً او سطحياً، بل كانوا يسيطرون على معظم أراضيه ويقيمون سلطات محلية في مواقع متعددة منه تتوارثها سلالات حاكمة. وكانوا يشكلون جزءاً من حالة شاملة لسلطات عربية منتشرة في سورية ولبنان. ومن بين هذه السلطات برز الأيطوريون بوصفهم من المحاربين الأشداء الذين قاوموا السيطرة الرومانية بشدة([74]).

يوضح د. أسد رستم نشوء هذه الامارات العربية في أكثر من مكان في مؤلفاته، ومفاد ذلك أنه في أواخر الحكم اليوناني "عمَّ الاضطراب واشتد الارتباك في مملكة السلوقيين فتسربت من حدود البادية عشائر جديدة شدت أزر القبائل النبطية التي قويت شوكتها وامتد نفوذها أحياناً حتى أطراف سورية وفينيقية وفلسطين. وفرضت هذه العشائر الأتاوة على التجارة وأبناء السبيل واستقر زعماؤهم في بعض الأماكن فاسسوا إمارات مستقلة في كل شيء تقريباً... وأشهر هذه الامارات الرها في الشمال والرستن وحمص في وادي العاصي وخلقيص (مجدل عنجر) في البقاع ووادي بردى وتلال لبنان الشمالية والساحل البحري من البترون حتى طرابلس وعكار... واشهر رجالات هذه الامارات في هذه الفترة التي نحن بصددها معن الأول وأبجر الأول في الرها وشمسي جرام ويمبليخ في الرستن وحمص وبطليموس ابن مناوس في البقاع ووادي بردى وذيونيسوس في طرابلس([75]).

وفي إشارته إلى ضعف السلطة المركزية في آخر ايام السلوقيين يسجل د.فيليب حتي وجود السلطات المحلية التالية: "لم يكن اليهود وحدهم الذين يضغطون على المراكز التي تنهار فيها السلطة السلوقية بل كانت القبائل العربية المجاورة أيضاً وخاصة الأنباط على حدود الامبراطورية الجنوبية... وبدت تبرز حوالي العام 13 ق.م. سلالة عربية في الرها تعتمد على فريتا اسمياً ويسمى ملوكها باسم أبجر. ونجحت قبيلة أخرى في جعل شيوخها حكام دولة جديدة تتمركز حول حمص وتتبع السلوقيين بالاسم فقط. كذلك توطدت دولة وطنية أخرى تتالف من الأيتوريين في سورية المجوفة واتخذت عنجر عاصمة لها... وأصبح الأنباط العرب الآن قوة هامة وكانوا قد طردوا بقايا الأدوميين من منطقة البتراء قبل 312ق.م. ثم انتزعوا سورية المجوفة من أيدي السلوقيين حوالي 85 ق.م. ووضعت دمشق نفسها تحت حمايتهم لتتجنب مصيراً أسوأ فيما لو وقعت في أيدي الأمير الايتوري. وكان الأيتوريون آنذاك يكتسحون الشاطىء بين صيدا وتيوبروسوبون (Theouprosopon) ويخربون حقول جبيل وبيروت"([76]).

وكيلا يعزى هذا الحضور العربي ونموه في سوريا ولبنان إلى دور الرومانيين فحسب، يوضح رينيه دوسو: "والهجرة العربية إلى لبنان لاينبغي أن تنسب إلى النظام الروماني فحسب كما يتبادر إلى الذهن. فالظروف هي التي يسرتها في تلك الفترة وخلعت عليها طابعاً من السلام. وقبل وصول بومبي إلىسورية كانت مدينة حمص تحت سلطان قبيلة عربية، بدليل أن أمرائها سمبسيجراموس Sampsigeramus وجمبليخوس Jambliehus وعزيزوس Azizus وسوؤمس Soemus تحمل اسمائها طابعاً عربياً خالصاً؛ وسنعثر عليها في نصوص صفوية. وفي بلدة الرها كانت تحكم أسر لها نفس الاسماء العربية..."([77]).

ويجمع المؤرخون على أن بومبي هو الذي وجه ضربة موجعة للأيطوريين في لبنان، وذلك نتيجة مقاومتهم الشديدة للرومان على ما يوضحه الأب لامنس: "والأيطوريون إحدى القبائل العربية أو الآرامية التي كانت منذ ذاك العهد مدَّت ظل سطوتها على البلاد الواقعة في جنوبي دمشق وشرقيها. وكان شيخ القبيلة أوانئذ يدعى بطليموس ابن منَّايوس من اعظم أهل سورية ثروة وقدراً. وكان يحكم على بلد الأيطوريين الأصلي. ويتولى الجبل الشرقي وجهات البقاع الشمالية مع مدينتي بعلبك وكلسيس Chalcis وكان له عسكر من الفرسان يبلغ عدد 8000 فارس. ولما زحف بومبيوس على لبنان وجد طرابلس وما يجاورها من لبنان الشمالي في قبضة أحد الأيطوريين من قرابة بطليموس بن منايوس يُدعى ديونيسيوس. فاضطر الرومان لتوطيد دعائم سلطانهم أن يحاربوا هؤلاء الدخلاء حرباً عواناً كانت نتيجتها وبالاً على أهل أيطورية فأسر بنبيوس قائدُهم ديونيسيوس وأمر بقطع رأسه ثم توغل في لبنان فأخرب حصون جيغرتا وسنَّان وبوروما وكان غزاة الأيطوريين يقحمون من هذه المقامات المنيعة على المدن الساحلية..."([78]).

يعطي د. أسد رستم مزيداً من التفاصيل حول انتشار الأيطوريين وسلطتهم في لبنان، وذلك في معرض وصفه لنشاط بومبي (بومبيوس، بومبايوس) في توسيع ولاية سورية وتنظيمها، فيقول: "... وضرب العيطوريين في معاقلهم في تلال لبنان ولا سيما في جرود جبيل والبترون وأمر بديونيسيوس أمير طرابلس وكينراس Kinras أمير جبيل فقُتلا وأكره بطليموس ابن مناوس Mennaeos أمير عنجر Chalcis على دفع ألف وزنة"([79]).

قلّص الرومان، قليلاً، من سلطة الأيطوريين عندما ضربهم بومبي عام 64 ق.م. واستمرت سلالاتهم في تسيير أمور إماراتها لأن الرومان اعتمدوا عليها وعلى غيرها من الإمارات العربية في حماية الحدود الشرقية: "أبقى بومبايوس الإمارات الوطنية المستقلة إما لتفصل بين روما ومناظرتها برتية فتتحمل الصدمات الأولى على أقل تقدير وإما لتؤمن الأمن عند الحاجة. فاستمرت إمارة الرها العربية في الشمال الشرقي بيد أباجرتها وإمارة العيطوريين العرب في البقاع وحتى وادي بردى وإمارة شمسي غرام العربي في حمص وضواحيها ومملكة الأنباط العرب في جنوب الأردن وحتى الحجاز"([80]).

وبعد قيام أوغسطوس قيصر بتوسيع ولاية سورية، بضم قيليقية Cilicie إليها، في العام 27 ق.م.، وتقسيمها إلى سورية الشمالية وسورية الجنوبية، وبينما كانت سورية الشمالية تُحكم مباشرة من قبل الوالي الروماني "ظلت سورية الجنوبية خارج المدن الحرة خاضعة لأميري حمص وعنجر يردان عنها غزوات البدو من الشرق ومطامع العشائر اللبنانية المعتصمة في السلسلتين الغربية والشرقية. وظل ابن زينون Zenodorus شيخ المشايخ Tetrachus والكاهن الأعلى مسيطراً على وادي البقاع وبعلبك ومنحدرات السلسلتين الغربية والشرقية والغوطة وحوران حتى السنة 24 ق.م. فلما غفل عن واجبه وأهمل مراقبة الأمن في مناطقه سُلخت عنه إمارة اللجا Trachonitis والبثنية Batanaea وحوران Auronitis وضمت إلى منطقة هيرودس. ولدى وفاته في السنة 20 ق.م. ألحقت بعهدة هيرودس أيضاً المنطقة الواقعة بين الجليل واللجا. وفي السنة 14 ق.م. قضت ظروف روما الداخلية... بإقطاع أبطال الحرب الأهلية أراضي يستغلونها فجاء أغريبة بالفرقتين المقدونية الخامسة Legio Macedonica والأوغسطية الثامنة Legio Augusta وأنزلـهما في بيروت وبعلبك وأوجب عليهما صد غزوات العشائر اللبنانية وفرض هيبة رومة عليها. وظلت هذه العشائر تركب هواها وتصر على غيّها فاضطر كويرينيوس في السنة6-7 ب.م. أن يجرد عليها حملة منظمة وأن يدخل بعض أفرادها في قوات روما المساندة. ثم قسمت روما الإمارة العيطورية العربية إلى ثلاث إمارات إلى إمارة عنجر Chalcis وإمارة وادي بردى Abila وإمارة عرقة Arca واستمرت هذه الإمارات مستقلة استقلالاً إدارياً حتى نهاية القرن الأول"([81]).

بعد زوال سلطة الأيطوريين مع نهاية القرن الأول الميلادي "وباد ذكرهم من التاريخ لا ريب أن بقاياهم امتزجت بأهل لبنان"([82]). ولكن هل من ذكر محدد للأيطوريين في عكار والقبيات؟ وهل من آثار محددة تثبت إقامتهم واستمرارهم في هذه المنطقة؟ ذكرنا قبل قليل استمرار إمارة عرقة الأيطورية حتى نهاية القرن الأول الميلادي. ويبدو أن عرقة صارت بيد الأيطوريين حوالي العام 85 ق. م.، بيد أنه من المؤكد أنها كانت بيدهم عندما سيطر بومبي على جبال لبنان عام 64 أو 63 ق.م. "وفي العام 48ق.م.، وبعد موت بومبي، كان قيصر César نفسه (خليفة بومبي) يعاني صعوبات في مصر: فقدم لنجدته بضعة أمراء، بينهم بتلماوس "الذي يقيم في جبل لبنان". يوضح المؤرخ جوزيفوس، الذي ندين له بهذه المعلومات، أنه ابن سُهيموس Sohaimos، وبالتالي هو غير بتلماوس بن مناوس، الذي لم يبسط سلطته على هذا القسم من جبل لبنان. ولهذا تم افتراض أن مقاطعة بتلماوس بن سُهيموس ليست غير إمارة عرقة الأيطورية، التي سيعتبرها بلين القديم Pline l` Ancien في عداد تيترارخيات سورية الرومانية، كما أن العديد من نصوص قدماء المؤلفين في التاريخ تسمح لنا بان نستنتج بإن حكامها كانوا، ما بين 37 إلى 49 تقريباً، من سلالة سُهيموس([83]).

يرى جان ستاركي أن "إمارة عرقة ربما امتدت، في حينه، على المنطقة الجبلية حتى رأس شكا، لأن هذه هي الحدود الجنوبية لاقليم المدينة كما عينها أحد النقوش العائدة للقرن الثاني([84])... (وفي تلك المرحلة) كانت عرقة متجهة نحو الجبل، ومن هناك نحو بعلبك (هيليوبوليس – مدينة الشمس) وقد تبنت آلهتها"([85]). ويضيف ستاركي: "ثمة ضريح، لطالما حير العلماء والسواح، نقصد النصب الهرمي في الهرمل شمالي بعلبك، قد يكون ضريحاً لتخليد ذكر أحد أمراء عرقة"([86]). وعلى الرغم من أن عرقة خرجت عن سلطة الأيطوريين، خاصة في زمن أنطونين التقي (138 – 161)، ومع اسمها قيصرية لبنان Césarée du Liban، فقد استمرت تحمل اسم قيصرية الأيطوريين. ويفسر ستاركي ذلك بقوله: "كما لو أن الرَومنة Romanisation لم تلغِ السمات العربية لعرقة وأرضها الجبلية"([87]).

أما حول علاقة إمارة عرقا الأيطورية ببعلبك، فإن عالم الآثار هنري سيريغ Henri SEYRIG يوضحها استناداً إلى تحليله للعبادة الأيطورية وللنقود التي سكّها الأيطوريون وسكتها إمارة عرقة. ينطلق سيريغ من اعتباره لأهمية بعلبك الدينية، وهي التي استرعت اهتمام الرومان، خاصة وانها لعبت دوراً هاماً في إمارة عنجر الأيطورية، في مرحلة تفسخ السلطة السلوقية ووصول الرومان([88]). كانت بعلبك، قبل أن يحولها أوغسطوس حوالي العام 15 قبل الميلاد إلى مستعمرة للجنود الرومان، تابعة لإمارة عنجر الأيطورية العربية([89]). إن اهتمام الرومان مركزياً بتنظيم أمور العبادة في سورية، لا سيما في بعلبك، كان غرضه "توحيد سكان المنطقة والمعمرين الرومان الذين أدخلتهم الامبراطورية لأول مرة في البلاد، في عبادة موحدة"([90]). ولقد كانت هذه العبادة للثالوث البعلبكي Triade héliopolitaine مرعية في الساحل اللبناني، على أقله مسألة القرابة الدينية بين عرقة وجبيل.

وهذا ما عالجه الأب رونزفال Ronzevalle وهو يشتغل على النقوش الواردة على العملات التي أصدرتها جبيل وعرقة وأرطوسية، حيث كانت غالبية المدن تمجد الثالوث البعلبكي وتعطيه نكهة تتوافق مع آلهتها المحلية([91]). وفي هذه المسألة تفسير لاتجاه عرقة نحو بعلبك، سواء في ظل حكم السلالة الأيطورية أو بعدها. ومن الجدير بالذكر في هذا الخصوص، عملية تنظيم الاتصال بين عكار الأيطورية وبعلبك، لا سيما في تأمين الطرق والمعابر. تدل على هذا الأمر الآثار التي عُثر عليها. منها الأثر الذي تم العثور عليه في فنيدق، وقام بدراسته سيريغ مستخلصاً وجود مزار في الجبل (فنيدق) لتكريم الثالوث البعلبكي، في محطة على الطريق المؤدية من أرطوسية وعرقا ففنيدق والهرمل إلى بعلبك([92]).

أوضحنا حتى الآن أن الأيطوريين كانوا يقطنون عكار من الساحل عند أرطوسية مروراً بعرقة، وصولاً إلى الأعالي (فنيدق) وإلى الهرمل، وذلك استناداً إلى آثار العبادة والطريق الجبلية التي تربط عكار بالبقاع. فهل كانت القبيات مأهولة بالأيطوريين؟ وما الدليل على ذلك؟ لم يُشر أحد إلى وجود أثر مباشر للأيطوريين في القبيات بالذات، باستثناء الأب موراني الذي يتقدم، متسرعاً، بفرضية مجانية تبدو بعيدة عن الصواب([93]).

بيد أن عالم الآثار سيريغ يتحفنا ببحث له حول موقع متاخم للبلدة من شمالها، هو مقام الرب في محلة نبع الجعلوك. يقول في مقدمة بحثه: "مقام الرب - أو كما يُقال أحياناً بيت جعلوك – موقع في آخر شمالي لبنان... نصل إليه بصعوبة إما من قرية البيرة، على مسير ساعة منها، إما من قرية منجز على مسير نصف ساعة([94]). كانت كل هذه المنطقة مأهولة، في عصر الرومان بالأيطوريين، وهم شعب عربي "تَرَومَنَ" لحد ما، وربما كان يتبع قيصرية لبنان، عرقة القديمة، التي ورد اسمها أحياناً على عملاتها، قيصرية الأيطوريين"([95]). يُستفاد من هذا البحث أن اليطوريين كانوا يقطنون المنطقة (بيت جعلوك والجوار) حوالي مطلع النصف الثاني من القرن الميلادي الثالث([96]). وبطبيعة الحال لا يمكننا غير تأكيد إقامة الأيطوريين في القبيات بالذات بحكم المجاورة المباشرة لبيت جعلوك والقبيات.

وفي الزمن الذي كان فيه الأيطوريون العرب يقيمون في عكار، كانت منطقتنا عرضة لمؤثرات سلالة عربية أخرى حكمت إمارة حمص لفترة طويلة، لا سيما في العصر الروماني: سلالة سمسيجرام. ولقد كان بين الإمارات الأيطورية وأهل الإمارة الحمصية حدود متداخلة ومشتركة وتحالفات ومصاهرات متنوعة. هذا فضلاً عن المعتقدات المشتركـة: "أتينا – اللات نيميسيس Athéna - Allât Némésis ... "([97]). ولهذا لا نستبعد وجود عناصر من العشائر الحمصية في عكار، ولعل بعضها امتزج في الشعب العكاري، الأيطوري وغيره. ولنا في ما كشفه الأب موتيرد من نقش قديم، في قرية عين تنتا (في الدريب، على بضعة كيلومترات من القبيات) خير دليل على التواصل السكاني بين أهل حمص وعكار([98]).

ولا بد لنا من أن نذكر تلك السلالة العربية النبطية التي حكمت تدمر وطورتها إلى أن بلغت أوجها في عهد زينب ملكة تدمر التي بلغت بسلطانها مصر، في الربع الثالث من القرن الميلادي الثالث([99])، وما كان لهذه السلالة من أثر في توسيع الإمتداد العربي إلى منطقة عكار وسواها.

وعلى الرغم من ما قلناه بخصوص الأيطوريين العرب، استناداً إلى المراجع العديدة الواردة في بحثنا، لا يتورع د. سلوم عن القول: "لم يكن العرب يوماً بعيدين عن الدريب التي تقع جنوب حمص، على أبواب بادية الشام، فكانت زمن الأيطوريين العرب، بين عاصمتيهم: عنجر وطرابلس، لا سيما والدريب المنفذ بين الساحل اللبناني والداخل السوري، المتقاطع مع وادي العاصي. لكن الدريب كوطن، لشعب عربي الأرومة، لم تظهر بهذه الصفة، أقله في المصادر التاريخية التي بين أيدينا"([100]). وفي الحقيقة أربكت قضية الأيطوريين العرب صديقنا د. سلوم. فهم من أرومة عربية، وهو يريد الدريب على نقاء آرامي سرياني. فما العمل؟ لم يجد غير صيغة يقول فيها كان الدريب بين عاصمتي الأيطوريين، طرابلس وعنجر. وبالتالي قد يكون تأثر بهم. ولكن المراجع لا تذكرهم في الدريب بالذات. اسلوب طريف للهروب من الموضوع، وتمييع الوجود الأيطوري في الدريب. لقد ذكر د. سلوم نبع الجعلوك، المجاور مباشرة لبلدته (بلدتي أيضاً) القبيات، وقال بوجود معبد روماني فيه([101]). كان عليه أن يذكر أن هذا المعبد هو معبد أيطوري، حيث كان يقيم الأيطوريون، الذين كانوا تابعين على الأرجح إلى عرقة التي عرفت باسم قيصرية الأيطوريين، أو كانوا يتبعون لامارة الهرمل الأيطورية الصغيرة. وعلى أي حال كانت منطقة الدريب، حتى النصف الثاني من القرن الميلادي الثالث موطناً للقبائل العربية، وخاصة الأيطورية. وهذا ما تؤكد عليه كثرة من المراجع الموجودة بمتناول من شاء البحث عن الحقائق، لا طمسها. وإذا كان د. سلوم بحاجة إلى مراجع فبحثنا هذا يغنيه بها. وله في ما يلي مباشرة، مراجع حول الأقوام العربية في كل المنطقة.

القبائل العربية اليمنية في عكار

ليست بنا حاجة إلى إعادة التأكيد على أن هجرة العرب إلى بلاد الشام، ومنها لبنان، قديمة جداً. ولكن نود الآن إظهار نوعية أولئك العرب المعروفين بأسماء قبائلهم، خاصة من نزل منهم في عكار وجوارها، ومنهم من ترك آثاره القديمة وأطلق على بعض مناطق بلادنا اسماءً هي أسماء علم عربية قديمة، ومنهم من حمل معه آلهته وأقام لها مراكز عبادة في عكار، وعلى مقربة من القبيات بالذات.

يقول د. فيليب حتي: "تؤكد المرويات أنه حوالي نفس الوقت الذي كانت فيه الدولة التدمرية آخذة بالزوال كانت إحدى القبائل العربية الجنوبية تشق طريقها إلى حوران. وهؤلاء هم بنو غسان... وفي حوران صادفوا سكاناً من العرب أتوا قبلهم وهم الضجاعم..."([102]). ويرى مؤلفا "الاسلام والمسيحية..." أنه: "هاجر فريق من القحطانيين اليمانيين إلى لبنان في القرن الثاني قبل الميلاد، ونزلوا الجبال التي عُرفت فيما بعد بعاملة"([103]). ويضيف هذان المؤلفان أن الفوج القضاعي الأول أتى لبنان منذ 100 عام قبل الـميلاد([104]). أما صاحب "خطط الشام" فيُرجع ورود القضاعيين إلى لبنان إلى زمن أقدم من قرنين ق م، ويُفصّل في نزول العشائر في سورية وجوارها([105]).

وفي هذا التفصيل يقول: "فاذا جزت جبل عاملة تريد قصد دمشق وحمص وما يليها فهي ديار غسان من آل جفنة وغيرهم، وإذا تياسرت من حمص عن البحر الكبير وهو بحر الروم وقعت في أرض بهراء"([106]). وأرض بهراء أو جبل البهراء المعروفة اليوم بجبال العلويين، استمدت اسمها من بهراء بن عَمرو، وهي قبيلة عربية قضاعية. ويضيف محمد كرد علي في "خطط...": " ... وأهل حمص جميعاً يمن من طيء وكندة وحمير وكلب وهمدان وغيرهم من البطون ..."([107]).

"معروجا" و"عروبة" و"الفلس"

معروجا. من الأدلة على إقامة العرب في عكار قبل الميلاد، ما تركوه من أسماء جغرافية أتوا بها معهم من مواطنهم العربية الأصلية. من ذلك "معروجا"، وهي منطقة في جبل أكروم، في قسمه المشرف على وادي عودين (عندقت) شرقي القبيات، بالقرب من منازل عائلة الأدرع المقيمة في "الجوزات" التابعة لقرية كفرتون في أكروم. جاء ذكر "معروجا" في "آثار البلاد وأخبار العباد" للجغرافي القزويني. والكلمة في الأصل اسم علم لامرأة، أُطلق على جبل كانت تقيم فيه قبيلة طيء. ورد ذلك في رواية القزويني بقوله: "أجأ وسلمى، جبلان بأرض الحجاز، وبهما مسكن طيء وقراهم... قيل أجأ اسم رجل وسلمى اسم امرأة كانا يألفان عند امرأة اسمها معروجا. فعرف زوج سلمى بحالهما فهربا منه، فذهب خلفهما وقتل سلمى على جبل سلمى وأجأ على جبل أجأ، ومعروجا على معروجا، فسميت المواضع بهم"([108]). و"معروجا" منطقة غير عامرة اليوم، بيد أنه تكثر فيها علامات الإقامة في أزمنة قديمة، لما فيها من آبار قديمة منقورة في الصخور، ومن بقايا الخِرب.

أما "عروبة" فهي من المواقع المعروفة في جبال عكار العالية. ولقد اعتبرها مؤلفا "ولاية بيروت" من بقايا آثار الفينيقيين والرومان([109]). بيد إننا نظن هذا الموضع أثراً عربياً يعود لعرب الجاهلية، وهو يطابق يوم الجمعة ومعناه "عروبة"([110]).

الفلس، الفليس. من المواقع الجغرافية – الدينية (الوثنية) في عكار، على مقربة من القبيات، بقايا قلعة الفليس الصليبية. وهي معروفة اليوم كمنطقة تابعة لقرية منجز، بجوار سيدة القلعة التي استمدت اسمها من القلعة الصليبية التي كانت معروفة باسم الفليس Felice أو الفيليسيوم Felicium . ومع أننا لن ندخل في عرض تاريخي تفصيلي لهذا الموقع، فإننا نكتفي الآن بالإشارة إلى أن الموقع اشتهر في زمن الصليبيين كبرج أو كحصن صغير، ولكنه يعود لزمن أسبق على الوجود الصليبي، كما بين ذلك الأب لامنس الذي عثر على بقايا أثر استنتج منه أن الموقع أقدم من المرحلة الصليبية([111]). ونظن أن قلعة الفليس تعود بأصلها إلى تسمية عربية لها علاقة بعبادة صنم يرجع إلى زمن الجاهلية. وقبل الغوص في تفاصيل ذلك نشير إلى أن أنيس فريحة، لم يذكر في "معجمه"، وكذلك عفيف بطرس مرهج في "موسوعته"، اسم هذا الموقع. ولكنهما طرحا تفسيراً لاسم موقع في الجنوب اللبناني هو "طير فلسي". فقال فريحة: "طير فلسي. اسم غامض. الفليسة في عامية لبنان أرض دلغانية شديدة تميل إلى السواد وإذا جفت تفتت. وقد يكون الاسم إشارة تاريخية على غاية من الأهمية: إشارة إلى عبادة الأعضاء التناسلية Phallus وهي عبادة سامية دخلت إلى الاغريقية ولا سيما في طقوس Dionysus . وقد يكون من "فَلس" عـملة كـانت لـلروم البيزنطيين Follis وعُربت"([112]).

لكن المراجع العربية تعتبر كلمة "فلس" اسماً لصنم كانت تعبده إحدى القبائل العربية في الجاهلية. جاء في "معجم الحضارات السامية": "الفلس وثن كان لقبيلة طيء"([113]). أما "معجم البلدان" لياقوت الحموي فيقول: "فلس... علم مرتجل لاسم صنم، هكذا وجدناه مضبوطاً في الجمهرة عن ابن الكلبي فيما رواه السكري عن ابن حبيب عنه، ووجدناه في كتاب الأصنام بخط ابن الجواليقي الذي نقله عن خط ابن الفرات وأسنده إلى الكلبي فَلسٌ ... قال ابن حبيب: الفلس اسم صنم كان بنجد تعبده طيء وكان قريباً من فيد وكان سدنته بني بولان، وقيل: الفلس أنف أحمر في وسط أجأ وأجأ أسود، وقال ابن دريد: الفلس صنم كان لطيء بعث إليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم علياً، رضي الله عنه، ليهدمه سنة تسعة ومعه مائة وخمسون من الأنصار... قال: قرأت على هشام بن محمد الكلبي في سنة 201، قال: أنبأنا أبو باسل الطائي عن عمه عنترة بن الأخرس قال: كان لطيء صنم يقال له الفَلس... قال عنترة: وكان الفلس أنفاً أحمر في وسط جبلهم الذي يقال له أجأ كأنه تمثال إنسان وكانوا يعبدونه ويهدون إليه ويعترون عنده عتائرهم ولا يأتيه خائف إلاّ أمن ولا يطرد أحد طريدة فيلجأ بها إليه إلاّ تركت ولم تخفر حويته، وكان سدنته بني بولان، وبولان هو الذي بدأ بعبادته، فكان آخر سدنة منهم رجل يقال له صيفي فأطرد ناقة خلية لامرأة من كلب من بني عليم كانت جارة لمالك ابن كلثوم الشمخي... فلم يزل الفلس يعبد حتى ظهرت دعوة النبي، صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، فهدمه وأخذ سيفين كان الحارث بن أبي شمر الغساني ملك غسان قلّده إياهما يقال لهما مخذم ورسوب..."([114]). ترد نفس المعطيات التي يذكرها ياقوت الحموي والقزويني، حول الفلس، في "كتاب الأصنام" لابن الكلبي، وهو مرجعهما في ذلك([115]).

وبناءً على ما تقدم حول أصل عبارة "فلس" فإننا نرجح أن تكون قبيلة عربية من بني طيء من القبائل اليمانية قد أقامت في هذه المنطقة وحملت معها تقاليدها الدينية الوثنية، ومارست عبادة إلهها المحلي "فلس"، في مقام نصبته له بالقرب من منجز، وهو ما تحول مع الزمن إلى قلعة الفليس. ولقد كان في أصل عبادة العرب للأوثان، على ما يرى ابن الكلبي، هو نقلهم في ترحالهم وتنقلاتهم لبعض أحجار الحرم، فهو يقول: "وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلاّ احتمل معه حجراً من حجارة الحرم، تعظيماً للحرم وصبابة بمكة. فحيثما حلوا، وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة، تيمناً منهم وصبابة بالحرم وحباً له"([116]). ويضيف في مكان آخر مفسراً تطور هذه العبادة للأصنام: "فكان الرجل، إذا سافر فنـزل منـزلاً، أخذ أربعة أحجارٍ فنظر إلى أحسنها فاتخذه رباً، وجعل ثلاث أثافي لقدره، وإذا ارتحل تركه، فإذا نـزل منـزلاً آخر، فعل مثل ذلك"([117]).

وإذا ما جمعنا بين يوم الجمعة الجاهلي "العروبة" و"معروجا" في جبل أكروم وعبادة الإلهة العربية "اللات" في نبع الجعلوك (مقام الرب) أمكننا أن نضيف عبادة الفلس، وعليه تكون قلعة الفليس الصليبية، في أساسها، عربية الأصل على الأرجح.

آثار وأسماء عربية في القبيات

العربة. ثمة مواقع كثيرة في لبنان تعرف باسم العربة. وبعض الأماكن مركبة الاسم من كلمة عربة واسم آخر. العربة في القبيات هي موقع ملاصق لحي مرتمورة لجهة الغرب وهو يفصل هذا الحي عن حي "الغربية". حاولنا فهم أصل ومعنى هذا الاسم لنرى مدلوله، فوجدنا فريحة يعطيه معنى شجرة الصفصاف، أو يرده إلى أصل آرامي قديم، معناه "السهل والبقعة المنبسطة"([118]). وجاراه في ذلك حرفياً عفيف بطرس مرهج([119]). وبما أن العربة في القبيات غير معروفة بأنباتها لشجرة الصفصاف، ولا هي منطقة سهلية، وليست "بقعة منبسطة"، بل هي، على العكس من ذلك تماماً، عبارة عن "ضهر" وأرض وعرة، وعلى انحدار غير يسير، وقد حولت هذه المنطقة يد القبياتي وجهوده الكبيرة إلى "جلالي" تسندها سلسلة من حيطان الدعم (هي مندثرة اليوم في معظمها) لحفظ التربة... لكل ذلك رفضنا تفسير هذه التسمية بإعادتها إلى أصل سرياني أو آرامي. واعتمدنا تفسيراً آخر للتسمية يرى أصلها عربياً. ذلك أن معنى "العربة" هو أنها "في الأصل اسم لبلاد العرب"([120]). وهي اسم عُرفت به مواضع عديدة في بلاد العرب. فهي "قرية في أول وادي نخلة من جهة مكة"([121]). "والعربة أيضاً: موضع بفلسطين كانت به وقعة للمسلمين في أول الاسلام"([122]). وقد تكون "العربة" في القبيات تميزت بهذا الاسم لنـزول قطان عرب فيها.

"دار عنين"

في جرد القبيات خربة، هي في العرف المحلي، بقايا أثر مسيحي يُعرف باسم "دار عنان" أو "عُنَين".لم نجد ذكراً لهذا الاسم "عِنان" أو "عُنَين" في معجم فريحة. ولم نجد معنى له كاسم ديني إلاّ عند الأب عفيف موراني: "المساعدة الدائمة"([123]). طبعاً، لم يحدد الأب المذكور مرجعه في تفسير هذا الاسم، ولا إلى ماذا اعتمد في تقرير هذا الأمر، فاكتفى قائلاً: "... عْـنَـين nein’ : المساعدة الدائمة"...".

ولكننا عثرنا على لفظة "عِنان" و"عُنَين" كاسم علم لفرع إحدى القبائل العربية، ذكرها ياقوت الحموي، وهو يبحث في مادة "روضة"، حيث يقول: "روضة بطن عِنان: بكسر العين؛ قال المخبل السعدي: عفا العرض بعدي من سليمى فحائله فبطن عِنان روضه فأفاكله"([124]).

وذكر ياقوت الحموي في مكان آخر علماً هو "عُنَين"، وذلك في كلامه على "بحتر"، حيث يقول: "بحتر:... روضة في وسط أجأ أحد جبلي طيء قرب جوّ، كأنها مسماة بالقبيلة، وهو بحتر بن عتود بن عُنَين بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء"([125]).

وعليه تبدو لنا عروبة هذا الموقع أكثر احتمالاً، خاصة وأن المراجع المعنية بأسماء المواقع السريانية لم تأتِ على ذكره([126]). وانطلاقاً من ذلك نظن أن هذا المكان يعود في تسميته إلى (مرجعية عربية) شخصية أو قبيلة باسم "عنان" أو "عنين"، استوطنت المنطقة وأطلقت عليها الاسم. وربما كانت تلك المرجعية من القبائل العربية المتنصرة التي أمت المنطقة، أو ربما هي تنصرت هنا، وأقامت لها كنيسة في هذه "الدار" التي عرفت باسم "دار عنين". وقد يكون هذا الموقع غير مسيحي في الأساس ثم اصطبغ مقامه بالمسيحية، كما هي الحال في كل أماكن العبادة التي تتراكب نسبتها الدينية على نسبة آخر شاغليها. وهنا يجدر بنا، لا سيما مع غياب التفسير السرياني المسيحي لهذا الموقع، أن نميل إلى نسب التسمية إلى ما عُرف باسم "عرب عنين". وهم تلك العشائر التي منها من عرف موقعاً متقدماً في زمن المماليك، وهم الذين أشار إليهم العمري بقوله: "ولد ربيعة أربعة، وهم: فضل ومرا وثابت ودغفل... فضل منهم آل عيسى، وقد صاروا بيوتاً، وأميرهم وأمير سائر آل فضل أحمد بن مهنا. وبيت فضل بن عيسى... وبيت حارث بن عيسى..."([127]). ويذكر ديار هذه العشائر مع حلفائها: "وديارهم من حمص إلى قلعة جعبر إلى رحبة آخذين على شقَي الفرات..."([128]). وكان سبق له أن وصفهم بأنهم: "ملوك البر، وأمراء الشام والعراق والحجاز"([129]). ولذلك لا نستبعد أن تكون بعض سلالتهم قد أتت عكار، ومنها بعض مناطق القبيات (الجرد)، في زمن المماليك، حيث اتسع سلطانهم: "كان من خبر هذا البيت الذي رُفعت عمده، وشد بطرف الجوزاء وتده، يد سلفت لعيسى بن مهنا عند الظاهر بيبرس حال تشريده وتطريده احتاج فيها إلى فرس يركبه، فبالغ في إكرامه، وأركبه خير خيله؛ فلما ملك قلّده الإمرة، ورقاه... وقُلّد في الأيام المنصورية ولدُه الإمرة..."([130]). ويعود العمري بزعامة هذه العشيرة إلى مرحلة أسبق، إلى زمن "طغتكين صاحب دمشق" عندما كان "جد مهنا هذا أبو أحمد الأمير الآن هو الأمير مانع بن حُديثة بن فضل بن ربيعة الطائي الشامي التدمري، وكان أمير عرب الشام في دولة طغتكين صاحب دمشق"([131]). كما يعود بعلاقاتها مع المماليك إلى زمن فيه "لم يُصرح لأحد من هذا البيت بإمرة على العرب بتقليد من السلطان إلاّ من أيام العادل أبي بكر أخي السلطان صلاح الدين..."([132]). وكل هؤلاء الذين يتحدث عنهم العمري، على امتداد سلطتهم زمنياً ومكانياً، يقول في نسبهم: "هذا البيت أوله رجل من طيء من بني سلسلة بن عنين بن سلامان. نشأ هذا الرجل في أيام أتابك زنكي، وأيام ولده نور الدين الشهيد... وإلى عنين ينتسب كل عرب عنين من كان من ولده أو من حلفائه..."([133]). ولهذا من المحتمل أن يكون أحد أبناء هذه العشائر قد أقام في جرود القبيات، وترك هذا الأثر المسمى اليوم "دار عنين".

يجدر بنا قبل أن نختم الكلام على هذا الموضع أن نذكر أن الخورسقف الزريبي هو أفضل من يمكنه أن ينقل إلينا كيفية محافظة التقليد المحلي على طبيعة هذا المكان. ولقد ذكره الخورسقف المذكور، في "اللمحة التاريخية"، في معرض تعداده الكنائس الخربة في المنطقة، بقوله حرفياً: "كنيسة دار عنين أي الإستجابة"([134]). فهو لم يذكره كدير، بل "دار"، وفي هذه الدار كنيسة. ولعل دار هنا تعني مزرعة أو قرية،لا مجرد موقع ديني. أما لماذا يصر د. سلوم على لفظة دير([135])، مع أنه كثيراً ما يعلل "أصالته" بالتقليد؟ ترى ألا تدخل مخطوطات الخورسقف الزريبي في عداد جمع هذا التقليد والتعبير عنه؟

قصر كليب

ثمة موقع آخر في نطاق القبيات، هو عبارة عن بقايا خراب أثري، واضح، من لفظه، في انتمائه إلى أصل عربي. إنه "قصر كليب" في منطقة شويتا في القبيات. يرد الأب عفيف موراني هذا الموقع، مع قلعة عروبة، إلى أصل أيطوري، بقوله: ثمة مواقع ثلاثة تعود إلى زمن الأيطوريين: "قصر كليب باسم إحدى قبائلهم المشهورة، وقلعة عروبة على رأس القموعة، وقلعة الرنتا في عكار"؛ ويوضح في حاشية في اسفل الصفحة التي ورد فيها هذا الكلام معنى قلعة عروبة: "حصن الغروب" أو "المغيب": ويصح هذا بالنسبة إلى الموقع الجغرافي تجاه حمص"([136])، بمعنى أن هذه القلعة هي غربي حمص. ويعتبر الأب موراني أن الأيطوريين استولوا على حمص وجوارها وحكموا فيها زهاء أكثر من قرن([137]).

ينطلق الأب موراني هنا من مغالطة أساسية حول علاقة الأيطوريين بحمص، ذلك أن مدى سلطة الأيطوريين، جغرافياً، كانت مجاورة (ومتزامنة تقريباً) لسلطة سلالة عربية أخرى كان مركزها مدينة حمص بالذات، هي سلالة سمسيجرام، كما أوضحناه سابقاً، في كلامنا على الأصول السكانية العربية القديمة في بلادنا. ولعل سلطة الأيطوريين قلما تجاوزت منطقة الهرمل، واكتفت هناك بامارة أيطورية صغيرة.

الأمر الثاني البعيد عن أي سند تاريخي هو ادعاء الأب موراني برد "قصر كليب" إلى اسم واحدة من قبائل الأيطوريين. وهذا ما لم يقل به أحد من المؤرخين، إن أحداً لم يتحدث في تعداد أسماء القبائل الأيطورية، ليرد عنده "كليب" كقبيلة أيطورية. وفي الحقيقة إن هذا الاسم يؤشر صراحة على نسبه إلى قبيلة "كليب" أو "كلاب" أو "كلب" العربية، أو على أن باني القصر كان عربياً بهذا الاسم. وبالتالي، لا يصح نسب هذا الموقع إلى الأيطوريين، بل من الضروري نسبته إلى قبيلة جاءت إلى المنطقة في زمن لاحق على الزمن الأيطوري. ولعل العرب (أو العربي) الذين بنوا هذا القصرفي شويتا (القبيات) هم من عداد أؤلئك الذين قصدهم محمد كرد علي بقوله، نقلاً عن اليعقوبي: "وأهل حمص جميعهم من طيء وكندة وحمير وكلب وهمدان وغيرهم من البطون... وأهل تدمر كلب..." وفي مكان آخر يقول: "وما وقع في ديار كلب من القرى تدمر وسلمية والعاصمية وحمص وهي حميرية..."([138]). أما ياقوت الحموي فلم يتردد عن تسمية سهل البقاع باسم "بقاع كلب" لاشتهار هذا السهل بهذه القبيلة على ما يبدو: "البقاع... موضع يقال له بقاع كلب، قريب من دمشق، وهو أرض واسعة بين بعلبك وحمص ودمشق"([139]).

وإذا لم يكن باني هذا القصر في شويتا من بني كلب الذين استوطنوا مناطقنا قبل الفتح الاسلامي، فربما يكون من أولئك الذين توسعوا في استيطان لبنان بعد هذا الفتح، ومنهم من عشائر بني كلب، الذين بدأ دورهم يظهر في زمن الخلفاء الراشدين، وكان لهم في حمص حضور فعلي وشاركوا في القتال، إلى جانب معاوية ضد علي في موقعة صفين. ويذكر صاحب "تاريخ حمص"، في كلامه على هذه الموقعة: "كان لواء المعركة بيد عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أمير حمص؛ وكان قلب جيش معاوية أهل دمشق... والميمنة أهل حمص وعليهم ذو الكلاع الحميري... أما رجالة حمص فكان عليهم حوشب ذو ظليم... وعلى قضاعة حمص عباد بن زياد الكلبي..."([140]). ومن الطبيعي أن يكون القضاعيون والكلبيون منتشرين في جوار حمص وعكار. وقد يكون أحد الكلبيين هو من قام ببناء قصر كليب في شويتا. وهناك احتمال بأن يكون هذا القصر من بناء بعض بني كلب أو كلاب ممن ذكرهم العمري في كلامه على آل ربيعة: "وأما من ينضاف إليهم ويدخل فيهم... بنو كلب، وبعض بني كلاب..."([141]). (ثمة احتمال لعلاقة بني كلاب المرداسيين بهذا الموقع، سنعرضه لاحقاً).

الغساسنة في سورية

تعتبر هجرة العرب الغساسنة من الهجرات العربية البالغة التأثير في سورية وتاريخها، وفي تكوين شعبها من قبل الفتح العربي الاسلامي. "يظهر أن بلوغ بني غسان إلى الشام كان في القرن الثاني للميلاد أو بدء القرن الثالث"([142]). ويرى الأب لويس شيخو أن: "غسان قبيلة يمنية قدمت جهات الشام بعد انفجار سد مأرب وسيل العرم فاستوطنتها ثم تغلبت على أهلها فصار إليها الأمر، وعلى قول كتبة العرب كان الأمر قبل غسان لبني سليح وقبل بني سليح تنوخ..."([143]). أما الحصني فيقول: "لما تم ملك دمشق للرومانيين... أمّر عليها الرومانيون من قبلهم غسان فانتظمت لهم مع ما بضواحيها من القرى واستمرت تحت إمارتهم إلى أن استلمها منهم المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب..."([144]).

اتسعت سلطة الغساسنة فكانت تشمل المناطق الداخلة في معظم اقليم حوران والبلقاء وفينيقية ولبنان وفلسطين([145]). ويرى أحمد اسماعيل علي: "أما حدود مملكة آل غسان فلم تكن ثابتة، بل متبدلة متغيرة حسب سلطة الملوك وتغيرهم، فملكهم كان يتوسع ويتقلص بحسب الظروف فيصل إلى مقربة من دمشق، وإلى فلسطين الثانية ولبنان وإلى ولايات سورية الشمالية في بعض الأحيان..."([146]). ولا بد أن يكون بعض الغساسنة قد استوطن عكار لقربها من البقاع وحمص، هذه المناطق التي خصّها الهمذاني باقامة بني غسان: "قال الهمذاني عن القبائل العربية التي سكنت الشام: وإن جزت جبل عاملة تريد قصد دمشق وحمص وما يليها فهي ديار غسان من آل جفنة وغيرهم..."([147]).

الفتح الاسلامي: تدفق العرب

ليس هناك أدنى شك بأن الفتح الاسلامي عزز موجات الهجرة العربية إلى سورية عامة وشجع الاستيطان العربي في بلاد الشام. وإذا كانت عناصر قوة الفتح الاسلامي لم تستقر مباشرة في الإقامة في المناطق الساحلية من لبنان، فقد كان من نصيب عكار المجاورة لحمص أن تشهد، بحكم قربها من حمص بالذات، أولى حالات الاستيطان العربي الاسلامي. "ربما كانت مدينة حمص هي المدينة الوحيدة التي سكنتها القبائل العربية بعد الفتح مباشرة، قال ابن الأثير: "لما فتح أبو عبيدة حمص، أنزلها السمط بن الأسود الكندي في بني معاوية، والأشعث بن ميناس في السكون، والمقداد في بلي، وأنـزلها غيرهم"([148]). ويرى منير الخوري عيسى أسعد في هذا الاستيطان السريع من قبل المسلمين في حمص أوضح دليل على وجود العرب في حمص قبل الاسلام: "ومن أظهر الأدلة على وجود العرب في حمص قبل الاسلام، رغبة العديد من المسلمين الأوائل في استيطان هذه المدينة مع ذرياتهم وإننا لنذكر منهم القائد خالد بن الوليد والحصين المبراني وحابس بن سعيد الطائي وشرحبيل بن السمط الكندي... وغيرهم من الصحابة والمحدثين الذين عاصروا النبي العربي وسمعوا عنه"([149]).

ولم يطل الأمر حتى استوطنت قبائل عربية في أمهات المدن، وفي عكار نـزل "في عرقة... قوم من ربيعة من بني حنيفة"([150]). وإذا كانت بعض القبائل العربية المسيحية آثرت الانسحاب مع البيزنطيين، فإن قسماً كبيراً فضّل البقاء بشروط المسلمين. وقد كان للعهد الأموي سياسة ناجحة في احتواء شتى العناصر المكونة للمجتمع من فرس وزط وجراجمة (المردة)"([151]). وكان جوهر حركة الاستيعاب يقوم على وجهتين متعاكستين: إجلاء لبعض السكان، وإسكان لآخرين مكانهم، وذلك وفق ضرورات نشر الدعوة وحماية المواقع المفتوحة وافتتاح أخرى. وفي أخبار البلاذري وغيره ما يوضح هذه الحركة. ففي فتح عكار والساحل اللبناني يقول البلاذري: "إن يزيد أتى بعد فتح مدينة دمشق صيدا وعرقة وجبيل وبيروت وعلى مقدمته أخوه معاوية ففتحها فتحاً يسيراً وجلا كثيراً من أهلها وتولى فتح عرقة معاوية نفسه ثم أن الروم غلبوا على بعض هذه السواحل في آخر خلافة عمر بن الخطاب أو أول خلافة عثمان بن عفان فقصد لهم معاوية حتى فتحها ثم رمها وشحنها بالمقاتلة وأعطاهم القطائع"([152]). وكانت سياسة الإخلاء والإسكان على أوضح صورة لها في فتح حمص: "إن السمط بن الأسود الكندي كان صالح أهل حمص فلما قدم أبو عبيدة أمضى صلحه وإن السمط قسم حمص خططاً بين المسلمين حتى نـزلوها وأسكنهم في كل مرفوض جلا أهله أو ساحة متروكة"([153]).

ولقد تحكم بسياسة الإجلاء والإسكان المنطق الدفاعي، خاصة متى كانت المواقع عرضة لمحاولات البيزنطيين باستعادتها. فحيث كان يُبدي السكان المحليون تعاطفاً إزاء الروم كان يُعتمد الإجلاء. كما اعتمد إجلاء بعض الفرس واليهود وإسكانهم في السواحل اطمئناناً لهم في موقفهم الايجابي من الدولة الاسلامية، وكيلا يحصل فراغ يغري البيزنطيين ويسهل عودتهم. وفي هذا الأمر يقول عمر عبد السلام تدمري: "لقد شعر "معاوية" بخطورة الفراغ السكاني الكبير في المدن الساحلية، ولهذا اهتم بعمرانها وإسكانها، فقام بترميم ثغر صور، وأتى بجماعة كبيرة من يهود الأردن وأسكنهم في حصن طرابلس..."([154]). كما قدم المسلمون إغراءات لإسكان السواحل كالإعفاء من الجزية ومنح الأراضي([155]). وهكذا كان يتم إجلاء بعض المدن الداخلية من بعض سكانها من الفرس واليهود وإسكانهم في مدن الساحل، ومنها عرقة([156]). وفي الحقيقة كان موقف الجماعات، في زمن الخلفاء الراشدين والأمويين، من دولة الاسلام ودولة البيزنطيين هو الذي يحدد أمر الإجلاء والإسكان. ولم يقتصر أمر الإسكان في السواحل على غير المسيحيين، ذلك أنه عندما "استأمن جماعة من الروم أذن لهم معاوية بالإقامة في طرابلس"([157]).

ومع أن الفتح الاسلامي كان سعياً لاقامة وتوسيع دولة دينية إسلامية فانه اتصف بمرونة وبتسامح نسبي كبيرين تجاه مسيحيي البلاد المفتوحة، لا سيما في سورية. ولقد تجلى ذلك في التعامل مع الأقباط والجراجمة والأنباط وسواهم. كما تجلى بشكل خاص مع مسيحيي القبائل العربية. ولنا في مثال "جبلة بن الأيهم الغساني" خير دليل على هذه السياسة الاسلامية الاستيعابية للآخرين. لقد قاتل جبلة مع قومه وغيرهم من المسيحيين العرب المسلمين في سورية في موقعة اليرموك([158])... وبعد انهزام البيزنطيين، وعندما أتى عمر بن الخطاب إلى الشام، جاءه جبلة بن الأيهم الغساني "وهو على نصرانيته، فعرض عمر عليه الاسلام وأداء الصدقة، فأبى ذلك وقال أقيم على ديني وأودي الصدقة، فقال عمر إن أقمت على دينك فأد الجزية، فأنف منها، فقال عمر ما عندنا لك إلاّ واحدة من ثلاث: إما الاسلام وإما أداء الجزية وإما الذهاب إلى حيث شئت. فدخل بلاد الروم في ثلاثين ألفاً فلما بلغ ذلك عمر ندم. وعاتبه عبادة ابن الصامت فقال لو قبلت منه الصدقة ثم تألفته لأسلم"([159]).

وعلى العموم، يمكننا استناداً إلى المكانة التي حظيت بها حمص منذ الفتح الاسلامي، وخاصة في أيام الأمويين (660-750)، ورعايتهم لها([160])، أن نستنتج نمو الاستيطان العربي في عكار، على الأقل بحكم المجاورة المباشرة لهذه المدينة التي يشكل قسم من عكار ما يُعرف باسم "فرجة حمص" أو "مدخل حمص".

ولقد صار من الصواب اليوم القول أن عكار استمدت اسمها العربي في مرحلة الخلافة الأموية، مع "عكار القضاعي"، على أقل تقدير([161]).

لم تتوقف الموجات العربية للإقامة في لبنان في الأزمنة اللاحقة. ذلك أن العباسيين (750-903) اهتموا "منذ نشوء دولتهم في العراق بلبنان وساعدوا على عماره فندب أبو جعفر (المنصور) عام 758 والرشيد عام 804 والمتوكل عام 820 بعض القبائل التنوخية واللخمية العراقية للهجرة إليه"([162]). ويعود ابراهيم بك الأسود بهجرة هذه القبائل إلى لبنان إلى فترات أسبق وينسب لهم الإقامة في مناطق من لبنان أشمل من جنوبي كسروان وجوار بيروت([163]). وينسب للبعض منهم الرحيل إلى شمالي لبنان والإقامة في البقاع وتأسيس قرية قصرنبا([164]). ويضيف: "وكان أول من رحل من تلك القبائل العربية إلى لبنان الأمير فوارس تنوخ بقبيلته... ثم رحل بنو أرسلان ثم بنو شويزان فسارت هذه القبائل في السهول المحازية نهر العاصي حتى وصلوا بعلبك فحلّوا فيها وانبثوا في سهل البقاع حتى بلغوا زحلة ثم رقوا سلاسل الجبال إلى عين دارة..."([165]).

الإمارات العربية في بلاد الشام وعكار

استمرت موجات الإرتحال العربي إلى بلاد الشام حتى بلغ من حجم القبائل العربية فيها، مع نهاية الدولة العباسية، ما جعلها، في زمن الأخشيديين والفاطميين، تؤسس مجموعة إمارات استولت على الشمال السوري (حلب وجوارها) وعلى قسم كبير من الساحل. بدأت هذه المحاولات القبائلية في تأسيس إمارات عربية مع الحمدانيين، لا سيما سيف الدولة الحمداني الذي اتخذ من حلب عاصمة لإمارته ووسع حدودها حتى حمص قبل أن يقضي الفاطميون على هذه الإمارة عام 991. ومما يشير إلى كثرة العرب قرب عكار وفيها، حول حمص، ما يذكره ابن العديم عن حرب سيف الدولة الحمداني مع كافور الخشيدي، وذلك بقوله في أخبار العام 335هـ (946م): "وجاء سيف الدولة إلى حمص؛ وجمع جمعاً لم يجتمع له قط مثله، من بني عقيل، وبني نمير، وبني كلب، وبني كلاب. وخرج من حمص. وخرجت عساكر ابن طغج من دمشق فالتقوا بمرج عذراء..."([166]). وما كادت إمارة الحمدانيين تأفل حتى علا نجم مشروع إمارة عربية ثانية كانت أبعد أثراً في امتدادها في عكار، وهي إمارة بني مرداس الكلابيين([167]). ينتسب بنو مرداس إلى بني كلاب وهم قيسيون([168]). و"يعتبر بنو كلاب من أشد العرب قوة وأكثرهم عدداً... وقد ازداد نفوذهم في عهد الدولة الأخشيدية، إذ أن محمد بن طغج الأخشيد، قلد أحمد بن سعيد الكلابي شيخ قبيلة بني كلاب حلب، فاستدعى هذا أنصاره وأقرباءه إليه فازداد الكلابيون في المـنطـقة وزاد نـفوذهم"([169]).

كان بروز المرداسيين وتأسيس إمارتهم جزءاً من حركة شاملة للقبائل العربية التي توسعت في حضورها ونفوذها في بلاد الشام، في مرحلة ضعف السلطة المركزية الاسلامية. ولقد نشأ تحالف ضم أبرز رموز القبائل العربية في بلاد الشام، وكان غرضه السيطرة على هذه البلاد وإقامة إمارات مستقلة. يروي ابن العديم أنه في العام 415هـ (1024م) "حالف ابو علي صالح بن مرداس بن إدريس الكلابي سنان بن عليان الكلبي وحسّان بن المفرج بن الجراح الطائي على الظاهر (الظاهر ابو الحسين علي، الحاكم الفاطمي)، وتحالفوا على احتواء الشام، وتقاسموا البلاد. فتكون فلسطين وما برسمها لحسّان، ودمشق وما ينسب إليها لسنان، وحلب وما معها لصالح. فأنفذ الظاهر إلى فلسطين أنوشتكين الدزبري والياً، فاجتمع الأمراء الثلاثة على حربه، فهزموه إلى عسقلان"([170]).

ويذكر الأنطاكي هذه المحالفة، ويعود بها إلى زمن أسبق من العام 415هـ/ 1024م، بقوله، في أخبار العام 415هـ: "إن أمراء عرب الشام، وهم يومئذ: حسّان بن المفرج بن الجراح أمير الطائيين، وصالح بن مرداس أمير الكلابيين، وسنان بن عليان أمير الكلبيين، تواطأوا وجددوا حلفاً بينهم على حال كانوا عليها قرروها بينهم في أيام الحاكم، وفي أول أيام الظاهر. ورجعوا عنها. وهي أنهم يتعاضدون ويتفقون على الإحتواء على جميع أعمال الشام وحلب، ويتوزعون البـلاد..."([171]). ولقد أسفرت هذه المحالفة التي تعكس مدى تغلغل العنصر العربي في المجتمع السوري وبلاد الشام، عن سيطرة بني مرداس على مناطق حلب وعلى قسم كبير من لبنان، بما في ذلك عكار. ففي العام 416هـ (1025م) "ملك صالح بن مرداس حمص وبعلبك وصيدا وحصن بن عكار (في ناحية طرابلس) معما كان في يده من الرحبة ومنبج وبالس والرفنية"([172]).

وبطبيعة الحال من يملك حصن بن عكار لا بد له من أن يملك القبيات الملاصقة لبلدة عكار، ومن أن يقيم في منطقة حكمه أنصاره وعشائره. ولربما كان، على الأرجح، "قصر كليب" في شويتا (القبيات) يعود إلى تلك المرحلة، وإلى تلك العشائر الكلابية.

الأكراد والتركمان في عكار (والقبيات)

بدأ التسرب التركي البطيء إلى المجتمع العربي على أبواب منتصف القرن التاسع للميلاد، لا سيما في زمن الخليفة العباسي المعتصم بالله (218-227هـ) (833-841م). ثم استفحل أمر العناصر التركية في زمن الطولونيين والأخشيديين. وفي أيام المرداسيين بدأ شأن الأكراد والترك (التركمان) يتعاظم. وفي هذا يقول محمد محمد مرسي الشيخ: "لم تكن طائفة الترك والتركمان ومن صاحبهم من الديالمة والكرج وغيرهم هي الطوائف الوحيدة التي عرفها العصر المرداسي، فلقد كان الأكراد يمثلون عنصراً هاماً من رعايا الإمارة، ويتردد في الكتب المعاصرة أسماء رجال من الأكراد خدموا لدى أمراء بني مرداس، وفي شيزر، وفي طرابلس أيضاً. مما يوحي بأن انتشار هذه الفئة لم يكن قاصراً على إمارة بعينها"([173]). ويكفي للدلالة على أهمية العنصر الكردي هو تغييرهم لأسماء بعض المواقع التي صارت تعرف باسمهم: الأكراد. من ذلك حصن الصفح أو السفح الذي أسكن فيه المرداسيون جماعة من الأكراد فصار يُعرف باسمهـم: "حصن الأكـراد"([174]).

استمر الترك والكرد في التغلغل في المجتمع السوري عامة، والعكاري خاصة، في عهدي المماليك والعثمانيين، حتى بات متعذراً تقريباً البت في الأصل الإتني لبعض السلالات التي حكمت عكار وقسماً من لبنان وسورية، مثل آل سيفا الذين يخلط الباحثون بين أصلهم الكردي أو التركماني([175])، ومثل المراعبة الذين يرى بعضهم أصلهم عربياً والبعض الآخر كردياً([176]).

خلاصة

الأمر بعد هذا العرض للإتنيات والأقوام التي استوطنت عكار غلبة الطابع العربي

عليها لجهة الإتنية واللغة معاً. ومع استقرار الأمور في زمن الآمبراطورية

العثمانية، كانت البنية الإتنية قد ترسخت بدءأً من عهد المماليك. وما حصل لاحقاً

من تغيرات إتنية في عكار لم يؤدِ إلى أي انقلاب جذري في هذه البنية الإتنية. ولعل

السرد الذي قدمه د. فاروق حبلص يلخص بشكل جيد مسار التركيبة الإتنية العكارية

الراهنة([177]).

[1] - سبقت الإشارة إلى أهمية هذا الموقع. ونكتفي هنا بذكر ما قاله رينان RENAN عندما اعتبر السهل العكاري (الممتد من عمريت – رأس شمرا حتى طرابلس) من المناطق القليلة التي ميزتها الطبيعة بأرض صالحة للزراعة تخترقها كثرة من المجاري المائية، أهمها النهر الكبير... ورأى أن عوامل الخصوبة هذه، مضافة إلى حسنات موقع المنطقة كحلقة وصل عبر وادي النهر الكبير (البقيعة) مع سورية الداخلية (البقاع)، تفسر انتشار المدن الهامة في هذه المنطقة، منذ أقدم الأزمنة، حيث نجد مع كل خطوة آثارها وبقاياها. راجع: E.RENAN: Mission de Phénicie, Imprimerie Impériale, Paris, 1864, Edition avec introduction de Sami KARKABI,Terre du Liban, Beyrouth, 1er Octobre 1997, p.115.

[2] - يشير رينان إلى هذه الظاهرة مسجلاً احتفاظ الأماكن بأسمائها الأصلية، ويعتبر ذلك بمثابة "قانون عام في كل فينيقيا". المرجع السابق، حاشسة 2، ص 21.

[3] - راجع: MOURRE, Michel: Dictionnaire Encyclopédique d Histoire, T.4, Bordas, Paris, 1997, p.4484. .

يرى فيليب حتي: "قد بزغ فجر التاريخ في هذه البلاد (أي في سورية) في أوائل الألف الثالث ق.م.، وذلك على أثر اختراع الكتابة في مهدي الحضارة المجاورين في جنوبي بلاد الرافدين ومصر وانتشاره من هذين المركزين"؛ راجع: حتي: تاريخ سورية ولبنان...، مرجع سابق، ج1، ص7.

[4] - MOURRE، مرجع سابق، ج4، ص 4481.

[5] - حتي: تاريخ سورية ولبنان...، مرجع سابق، ج1، ص7.

[6] - MOURRE، مرجع سابق، ج4، ص4482.

[7] - أوائل الثدييات التي منها البشرية والقردية.

[8] - MOURRE، مرجع سابق، ج4، ص4482.

[9] - الأصل الذي منه خرج الانسان Homo .

[10] - عصر الباليوليت Paléolithique، أطلق عليه هذه التسمية، في العام 1865، العالم جون لوبوك LUBBOCK، ويقصد بها العصر الحجري القديم: Paléo = قديم، Lithique (lithos) = حجر. وهو العصر الذي فيه تم استخدام الحجر المشطوب في صناعة أدوات الانسان. يمثل هذا العصر أطول مرحلة في تاريخ البشرية. ويقسم إلى ثلاثة أدوار تبعاً لطبيعة الأدوات الحجرية: الطور الأدنى (الذي استمر حتى حوالي 100000سنة ق.م.)، والأوسط (استمر من حوالي 100000 إلى حوالي 40000 سنة ق.م.)، والأعلى (استمر حتى حوالي 10000سنة ق.م.)؛ راجع: MOURRE، مرجع سابق، ج4، ص4117 و4118.

[11] - عصر النيوليت Néolithique والعبارة مشتقة من اليونانية neos (جديد) و lithos حجر، ويقصد بها العصر الحجري الجديد، ويسمى المصقول. وقد صاغ هذه العبارة العالم جون لوبوك، في العام 1865. وأهم سمة لهذا العصر هو أن الانسان لم يطور أدواته الحجرية فحسب، بل تحول جذرياً، تقريباً، من مجرد مستهلك (تقوم حياته على الصيد وجمع الطعام) إلى منتج يمارس الزراعة وتربية الحيوان. وفي هذا يكمن ما يسمى ب"الثورات النيوليتية"؛ راجـع: MOURRE، مرجع سابق، ج4، من ص 3862 حتى ص 3865.

[12] - مرحلة الميزوليت Mésolithique هي التي استمر فيها استخدام الحجر المشطوب، ولكنها تميزت ببدايات العمل الزراعي وتربية الحيوان، ولهذا فإنها تعتبر مرحلة انتقالية هيأت الشروط للإنتقال من العصر الحجري القديم إلى العصر الحجري الحديث. راجع: Mourre، مرجع سابق، ج3، ص 3610، وج4، ص 4119. جعل عفيف بطرس مرهج هذه المرحلة الانتقالية في نهاية العصور القديمة، بقوله: "الدور الميزوليتي... هو الحد الفاصل بين العصور القديمة والعصور الحديثة"؛ مرجع سابق، ج1، ص 14. راجع حول مراحل ما قبل التاريخ: حتي، تاريخ سورية ولبنان...، مرجع سابق، الفصل الأول والثاني.

[13] - الزعبي، د. محمد خالد: تاريخ عكار...، مرجع سابق: "بالنسبة للأعصر الحجرية فان المعلومات عن تاريخ منطقة عكار خلالها معدومة لانعدام الحفريات الأثرية فيها" (ص 32). قد لا تكون الحفريات الأثرية في عكار على درجة من الغزارة والشمول، ولكنها ليست معدومة. ويبدو أن د. الزعبي لم يأخذ بعين الاعتبار الحفريات والدراسات التي أجريت في عكار وحولها، وفي طرابلس والبقاع (الهرمل) وسورية، وما لها من قيمة دلالية. كما أنه لم يتعرف، على ما يبدو، على الدراسات التي تمت في عكار بالذات والتي سنذكرها في سياق بحثنا.

[14] - حتي: تاريخ سورية ولبنان...، مرجع سابق، ص 7. يشير ريشار لوبو LEBEAU إلى أهمية سورية والأردن في العصور الحجرية ويشدد على بدء "الثورة النيوليتية" في بلادنا؛ راجع: LEBEAU, Richard: Syrie, Jordanie, Guides Arthaud, Paris, 1999, p. 26 et 27 et 28.

[15] - حتي، المرجع السابق، ص 9.

[16] - المرجع السابق، ص 12.

[17] - المرجع السابق، ص 12-13. يذكر حتي في مؤلفه جملة من المراجع التي اهتمت بهذا الأمر ونشرت أبحاثاً قيمة، يشير أحدها إلى سكن "الانسان بصورة متواصلة لوادي انطلياس منذ 30000سنة ق.م.".

[18] - BOUSTANY, Hareth: Liban, Guides Arthaud, Paris, 1998, p. 19. . إن الكثير من المناطق التي ذكرها حارث بستاني ذكرها أيضاً الأمير موريس شهاب، ومنها "سواحل طرابلس"؛ راجع: عفيف بطرس مرهج، مرجع سابق، ج1، ص 14.

[19] - BESANSON (Jacques) et HOURS (Francis): Quelques sites préhistoriques nouveaux dans la Béqaa, Mélanges de l Université Saint-Joseph, Tome XLIV, 1968, p.84.

[20] - فريحة، أنيس: معجم...، مرجع سابق، المقدمة، ص 13.

[21] - PALANQUE, J-R; Les Impérialismes antiques,. . . , op. cit. p.8.. ومن الجدير بالذكر أن بلاد ما بين النهرين شهدت في العهود القديمة حالات من الطوفان، أهمها ذلك الذي حصل حوالي الألف الرابع قيل الميلاد. ويعتقد البعض أن هذا الطوفان يتوافق مع ما هو وارد في التوراة. وفي الألف الثالث ذكر للطوفان في ملحمة جلجامش، حيث قررت الآلهة في هذه الرواية إفناء الانسانية بالطوفان، وفي ذلك يلعب إيا Ea دور نوح. وفي النصوص السومرية يقابل نوح الإله زيوسودرا Ziusudra، وفي الأشورية أوتنابيشتين Utnapishtin، وفي البابلية أترامازيس Atramhasis، وفي الحثية نا-وا-مو-لي-ايل Na-ah-mu-li-el، وفي هذا قرابة مع اسم نوح؛ راجع: O NEILL, Amanda: Les Temps Bibliques, Editions Soline,France, 1993, p.22.

[22] - حتي: تاريخ سورية ولبنان...، مرجع سابق، ج1، ص 47.

[23] - المرجع السابق، ص 66؛ راجع أيضاً: فريحة، معجم...، مرجع سابق، ص 13 من المقدمة.

[24] - MASPERO: Histoire Ancienne. . .,op. cit. p.222-223.

[25] - حتي: تاريخ سورية ولبنان...، مرجع سابق، ج1، ص 67.

[26] - سفر التكوين/ 5: 32؛ 6: 10؛ 7: 13؛ 9: 18 و 19؛ 10: 1...

[27] - سفر التكوين/ 10: 22-23.

[28] - سفر الأخبار الأول/ 1: 17. وفي هذا السفر: "من سام إلى ابراهيم: سام وأرفكشاد وشالح وعابر وفالج ورعو وسروج وتارح وأبرام وهو ابراهيم، وابنا ابراهيم إسحق واسماعيل وهذه سلالتهم: بنو اسماعيل... وتيما ويطور" (من الآية 24 حتى الآية 31).

[29] - المرجع السابق، 1: 8؛ وكذلك تكوين/ 10: 6. و"حام هو أبو كنعان"، تكوين/ 9: 18.

[30] - حتي: تاريخ سورية ولبنان...، مرجع سابق، ج1، ص 66.

[31] - مفرج، طوني: موسوعة المجتمعات الدينية في الشرق الأوسط، المجلد الأول، دار نوبيليس، بيروت، 1995، ص 22.

[32] - حتي: تاريخ سورية ولبنان...، مرجع سابق، ج1، ص 66.

[33] - المرجع السابق، ص 66-67.

[34] - المرجع السابق، حاشية رقم1، ص 67.

[35] - حتي: تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر، دار الثقافة، بيروت، مقدمة الطبعة الثانية، 1972، (ب.ت.) ص 81؛ فريحة: معجم...، مرجع سابق، ص 14 من المقدمة؛ وكذلك طوني مفرج، مرجع سابق، ص 28.

[36] - MASPERO : مرجع سابق، الفصل الخامس، لا سيما من ص 216 حتى ص 225؛ وكذلك حتي: تاريخ لبنان...، مرجع سابق، ص 81-82.

[37] - حتي: تاريخ سورية ولبنان...، مرجع سابق، ص 70.

[38] - حتي: تاريخ لبنان...، مرجع سابق، ص 81.

[39] - "وهذه التسمية "أموريون" أطلقها عليهم جيرانهم إلى الشرق، أي السومريون"، حتي: تاريخ لبنان...، المرجع السابـق، ص 81، وكذلك في تاريخ سورية ولبنان...، مرجع سابق، ص 70: "الشعب الذي سمّاه جيرانه السومريون في الشرق بالأموريين ولا ندري الاسم الذي كان يطلقه على نفسه. فكلمة "أموريين" إذاً غير سامية وتعني "الغربيين". وقد تكون لفظة "الأموري" عبرانية، ولكنها تجعل الأموريين كالكنعانيين غير ساميين، وهم من سلالة كنعان. راجع: تكوين/ 10: 15 و16 و17؛ وكذلك الأخبار الأول/ 1: 14.

[40] - حتي: تاريخ لبنان...، مرجع سابق، ص 81: "قد تكون اللاحقة "ون" أو "ان" التي تظهر في اسم لبنان وصيدون وعسقلان لاحقة أمورية.

[41] - المرجع السابق، ص 81. وفي "تاريخ سورية ولبنان...، مرجع سابق، ص70، يقول حتي: "ويُقال أن اسم "لبنان" و"صيدون" و"عسقلان" أمورية في نهاية أسمائها. وفي اسم عمريت الحديثة الواقعة على الساحل الفينيقي الشمالي ما يخلد اسم الأموريين".

[42] - MASPERO : مرجع سابق، ص 222. يذكر حتي استناداً إلى نتائج الحفريات في "ماري" إمارة للأموريين، مركزها "قطنة، وهي اليوم المشرفة شمال شرقي حمص"، تاريخ سورية ولبنان...، مرجع سابق، ص 73-74.

[43] - حتي: المرجع السابق، ص 75-76.

[44] - "ليس هنالك من فروق عرقية أساسية بين الشعب الكنعاني – الذي كان يسميه الأغريق الشعب الفينيقي – وبين الأموريين. غير أنه على مر الزمن وبحكم الجوار اكتسب الشعب الأموري مزايا جسدية من السومريين والحوريين بينما اكتسب الشعب الفينيقي مزايا الشعوب المتوسطية التي كانت تتوطن لبنان قبل مجيئهم إليه"، حتي: تاريخ لبنان...، مرجع سابق، ص 81. تؤكد هذه المسألة النصوص التوراتية ولكنها تجعل الكنعانيين والأموريين حاميين لا ساميين.

[45] - تكوين/ 10: 15 و16 و17. وفي رواية أخرى مشابهة: "وكنعان ولد صيدون بكره، وحثاً واليبوسيين والأموريين والجرجاشيين والحويين والعرقيين والسينيين والرواديين والصماريين والحماتيين"، الأخبار الأول/ 1: 13 و14 و15 و16.

[46] - الدبس، المطران يوسف: تاريخ سورية....، ج1، ص 120: "العرقيون، وكانوا يسكنون عرقا وجوارها في عمل عكار في الشمال من طرابلس إلى النهر الكبير". وفي ص 252: "ويلي النهر الكبير إلى الجنوب عرقا المعروفة حتى اليوم بهذا الاسم وكانت عاصمة العرقيين".

[47] - المرجع السابق، ص 120: "السينيون وكانوا يسكنون مدينة سين في الشمال من عرقا". ومنهم من يرى مدينة سين في "السن" في عكار السورية عند نهر السن بين جبلة شمالاً والمرقب جنوباً، ومنهم من يراها في "شان" العكارية.

[48] - SARKIS, Hassan: Histoire de Tripoli des Origines à l`Occupation Franque, Les Cahiers de l`Oronte, No. 10, 1971-1972, Liban, pp. 81-102.

[49] - الأب لامنس: تسريح الأبصار...، مرجع سابق، ص 203.

[50] - المرجع السابق، ص 204-205.

[51] - سفر يشوع/ 1: 4.

[52] - "إن الهجرة الآرامية كانت بعد الهجرتين الأمورية والكنعانية ثالث حركة سامية كبرى أتت من الصحراء"، حتي: تاريخ سورية ولبنان...، مرجع سابق، ص 174.

[53] - المرجع السابق، ص 175. وحتي: تاريخ لبنان...، مرجع سابق، ص 110.

[54] - حتي: تاريخ سورية ولبنان...، مرجع سابق، ص 175-176. وكذلك الأمر في: تاريخ لبنان...، مرجع سابق، ص 110: "أما جبل لبنان فقد كان سداً أو حاجزاً في وجه هذا التغلغل الآرامي غرباً. فلم تصب الجاليات الأمورية والحثية في المناطق الجبلية بسوء بل ظلّت محتفظة باستقلالها وازدهارها. وأما أهل السواحل من الكنعانيين فلم يشعروا بهذه الموجة لا من قريب ولا من بعيد".

[55] - حتي: تاريخ سورية ولبنان...، مرجع سابق، ص 177-178. طوني مفرج: موسوعة...، مرجع سابق، ص 32. فريحة: معحم...، مرجع سابق، ص20-21 من المقدمة. في هذين المرجعين الأخيرين إحالات إلى أسفار التوراة حيث ورد مراراً اسم هذه المملكة "آرام صوبة".

[56] - "إن الآراميين احتفظوا بلهجتهم السامية الأصلية التي نسميها الآرامية وهي اللغة التي تكلم بها السيد المسيح والتي عاشت وأصبحت لغة الناس في منطقة غربي آسيا بكاملها. والعجيب في انتشار هذه اللغة وفي صيرورتها لغة البلاد بأجمعها أنها لم تنتشر بفضل عوامل سياسية بل بفضل عوامل تجارية. فقد كان التوسع التجاري لا التوسع السياسي سبباً في نشرها في البلاد. ففي القرن الثامن ق.م. حلّت الآرامية محل الكنعانية التي كانت لغة سورية، وظلت اللغة السائدة في البلاد إلى الفتح العربي في القرن السابع للميلاد، عندما أخذت العربية تحل محلها"، حتي: تاريخ لبنان...، مرجع سابق، ص 110.

[57] - لم نتطرق إلى العبرانيين مع أن هناك الكثير من الآثار والأسماء والمعطيات التاريخية الدالة على تواجدهم في مناطقنا. ونظن أن الكثير منهم اندثر واندمج في شعوبنا على الرغم من نـزعة الإنعزال المشهورة في تاريخهم.

[58] - WEULERSSE, Jacques: Paysans de Syrie et du Proche-Orient, nrf, Gallimard, Paris, 3ème édition, 1946, p.64.

[59] - دوسو، رينيه: العرب في سوريا قبل الاسلام، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، راجعه د. محمد مصطفى زيادة، دار الحداثة، بيروت، الطبعة الثانية، ص 2.

[60] - الكتاب المقدس، مرجع سابق، حاشية 1، ص 104: "من قطورة تتحدر شعوب جزيرة العرب".

[61] - تكوين/ 25: 13 و14 و15. وكذلك: "من سام إلى ابراهيم: سام وأرفكشاد وشالح وعابر وفالج ورعو وسروج وناحور وتارح وأبرام الذي هو ابراهيم، وأبناء ابراهيم إسحق واسماعيل وهذه سلالتهم: ... وتيما ويطور"، الأخبار الأول/1: من 24 حتى31.

[62] - أوروسيوس: تاريخ العالم، الترجمة العربية القديمة (منتصف القرن الرابع الهجري)، حققها وقدم لها عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1982، ص 92.

[63] - المدني والزعبي، الاسلام والمسيحية...، مرجع سابق، ص 34.

[64] - لوقا، الفصل الثالث، الآية الأولى: "وفي السنة الخامسة عشرة من ملك القيصر طيباريوس، إذ كان بيلاطس حاكم اليهودية، وهيرودس أمير الربع على الجليل، وفيليبس أخوه أمير الربع على أيطورية وبلاد تراخونيتس...". يوضح (الكتاب المقدس، العهد الجديد، مرجع سابق، ط 2، منشورات المكتبة الكاثوليكية، بيروت): "أن طيباريوس ولي الحكم في رومية السنة 14م... ايطورية وبلاد تراخونيتس: إلى الشرق من الأردن"، ص 179.

[65] - VIGOUROUX: Dctionnaire de la Bible, volume VI, Col.1039.

[66] - المرجع السابق، عامود 1040.

[67] - المدني والزعبي: مرحع سابق حاشية رقم 5، ص 34. وبالاستناد إلى أنيس فريحة في "معجم الأسماء..." فإن حيطورا تعني "عشيرة الجبل، أو حي الجبل"، وهي في جزين، ص 62. ويرى الأبوان حبيقة وأرملة أن حيطورا هي "الجبل أو الجبل الحي (جزين)". المشرق، 1939، "الدواثر السريانية في لبنان وسورية"، ص397.

[68] - المقصود المؤرخ أريان في مؤلفه "سيرة الاسكندر".

[69] - الحوراني، يوسف: لبنان في قيم تاريخه... العهد الفينيقي، دار المشرق، بيروت، 1972، ص 56-57. يضيف المؤلف نقلاً عن سترابو: "وقد ذكر سترابو ... وجود العرب (الأيطوريين) في زغرتا والبترون، وفي كهوف الشواطىء، كما ذكر لهم حصوناً في "سنا" و"بورما" (برمانا؟) وكانوا يحتلون مدينة جبيل وبيروت... ولقد ذكر جوزفوس وجود سلطة خاصة بالأيطوريين، وكان زعيمهم سحيم الشهير يسود على معظم مناطق جبل لبنان". وهو يحدد مرجعه "تاريخ اليهود القديم"، 14: 13 و14، ص433. وقد ذكر حكم سحيم الأيطوري هذا المؤرخ الروماني تاسيت في حولياته، 12: 23.

[70] - دوسو، رينيه، العرب في سوريا...، مرجع سابق: "ولكن المثل الذي ربما يعد خير الأمثلة على إقامة العرب في سوريا، يقدمه لنا الأيتوريون، لأن الوثائق التاريخية تتيح لنا أن نتبعهم خلال حركتهم في دخول البلاد السورية. فالعهد القديم يسلك "يطور" بين أبناء اسماعيل، أي بين القبائل ذات الجنس العربي. ومع ذلك فإذا كان سفر التكوين يحدد إقامة "يطور" في بادية الشام، وفي جزيرة العرب، فإن "سفر الأيام"، وهو أحدث تأليفاً، يسكنه في شرقي الأردن. وفي العهد الروماني نجد الأيتوريين يقيمون في لبنان الداخلي، وكانوا يُعرفون تارة بأنهم عرب، وطوراً بأنهم سوريون. والواقع أن بعض أسماء الجنود الأيتوريين، التي احتفظت بها النقوش اللاتينية، بعضها أسماء آرامية، والبعض الاخر أسماء عربية". ص 11.

[71] - لامنس: تسريح الأبصار...، مرجع سابق: "إن الرومان لمَّا فتحوا الشام وجدوا لبنان في حوزة قوم من الغزاة كانوا عشعشوا في جباله الساحلية الممتدة من طرابلس إلى جبيل. وهم الأيطوريون. وليس هؤلاء القوم من لبنان وإنما أصلهم من اللجا ومن جبال حوران وكانوا ذوي بأس وطمع فتحاملوا على الجبل الشرقي واتخذوا خيراته كطعمة ثم تشوفوا إلى لبنان فاستولوا عليه قبل زمن الدولة الرومانية بقليل.والأيطوريون إحدى القبائل العربية والآرامية". ص 211. ويقول لامنس في حاشية (1) في نفس الصفحة: "كل الأعلام الأيطورية الأصل الواردة في الكتابات القديمة إما عربية وإما آرامية".

[72] - حتي، فيليب: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، مرجع سابق، ج 1: "كانت منطقة الجليل (في آخر أيام السلوقيين)... تسكنها لمدة طويلة شعوب غير يهودية وأصبح يسكنه الآن الأيتوريون وهم من أصل عربي ولغتهم آرامية. وقد خير سكان الجليل بين الطرد والختان. ولذلك كان كثيرون من السكان الذين عمل بينهم المسيح واتخذ منهم أكثر تلاميذه من أصل غير يهودي ويتكلمون اللغة العبرية برطانة". ص 269-270.

[73] - الدبس، المطران يوسف: تاريخ سورية...، مرجع سابق، ج 3، الصفحات 235 حتى 238 وكذلك 453 و 459.

[74] - المدني والزعبي: الاسلام والمسيحية في لبنان، مرجع سابق: "كان الأيطوريون قوة لبنانية جديدة، ركزت فيه الحرية والأمجاد، واتحدت مع سكانه للدفاع عنه تجاه الاجتياح الروماني" ص 35. ويضيف المؤلفان في حاشية في نفس الصفحة: "دام الحرب بين اللبنانيين والرومان 44 عاماً من عام 64 لعام 20 ق.م.

[75] - رستم، د.أسد: تاريخ اليونان، من فيليبوس المقدوني إلى الفتح الروماني، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، 1969، ص 127. يضيف رستم في نفس المكان، تحت عنوان "الحارث الثالث في دمشق": "يرى رجال الاختصاص أن بطليموس إبن مناوس صاحب مجدل عنجر فرض سلطته في هذه المدة التي نحن بصددها على الجليل وحوران ووادي بردى والبقاع والساحل اللبناني ولاسيما البترون ورأس شقعة... وأنه أنشأ القلاع في تلال لبنان الشمالية في خيغورتة وسنان وبورومة فوق جبيل والبترون..." ص 127.

[76] - حتي: تاريخ سوريا ولبنان...، مرجع سابق، ص 270-271.

[77] - دوسو: العرب في سورية...، مرجع سابق، ص 11. وفي مكان آخر يشير دوسو إلى سلطة الأيطوريين في لبنان، بقوله: "قبل العصر المسيحي، كان الأيتوريون يسيطرون على مملكة تقع في لبنان الداخلي، وكانت عاصمتها شلكيس (عنجر) في البقاع. ومن هناك امتد سلطانهم في لبنان حتى الشاطئ الفينيقي فاستولوا على الطريق المشهور في ثيوبروسوبون Téouprosopon واستولوا أيضاً على ميناء فطرس Botrys وكانوا يقلقون جبيل وبيروت..."، ص 13-14.

[78] - لامنس: تسريح الأبصار...، مرجع سابق، ص 211-212. شددنا نحن على عبارة "الدخلاء"، مع اعتذارنا من الأب لامنس، فهي عبارة طريفة للغاية أن يكون الأيطوريون "دخلاء" والرومان "من أهل البيت"!

[79] - رستم، أسد: عصر أوغوسطوس قيصر وخلفائه (44ق.م.- 69ب.م.)، ج2، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، 1965، ص 148. يستند معظم المؤرخون في كلامهم على ضرب بومبي للأيطوريين إلى الجغرافي سترابون.

[80] - المرجع السابق، ص 148.

[81] - المرجع السابق، ص 149.

[82] - لامنس: تسريح...، مرجع سابق، ص 212.

[83] - STARCKY, Jean: Arca du Liban, Les Cahiers de l`Oronte, No. 10, 1971-1972, Liban, p.108.

[84] - لعل النقش الذي يشير إليه هو الذي تحدث عنه رينان Renan في مؤلفه Mission de Phénicie (مرجع سابق، ص149). والمقصود نقش باللاتينية يعين حدود عرقة مع جيغرتا.

[85] - STARCKY, op. cit., p.108-109.

[86] - المرجع السابق، ص 109. ينسب الأب نايف اسطفان إلى جان ستاركي، في نفس المقال الذي ذكرناه، كلاماً لم يقله: "امتدت حدود إمارة عرقا من بلدة شكا جنوباً إلى هيليبوليس شمالاً "بعلبك" حيث شيد هناك قبر هرمي الشكل لهرمل أمير عرقة ومنذ ذلك التاريخ عُرفت هذه المنطقة باسم الهرمل نسبة إلى أمير عرقة". ورد هذا النص عند الأب نايف اسطفان في مؤلفه تاريخ أبرشية عكار...، مرجع سابق، ص 22. وهو ينسب هذا الكلام إلى جان ستاركي الذي لم يقل هذا القول، ولم يسمِ أمير عرقة، ولا ادعى أن اسم الهرمل يعود لهذا الأمير. والصحيح هو كما ذكرنا نحن استناداً إلى نص ستاركي، القائل بالفرنسية: Ajoutons qu`un mausolée qui a beaucoup intrigué les savants et les touristes, à savoir le monument pyramidal de Hermel au nord de Baalbek, pourrait bien être le memorial funéraire d`un prince d`Arca. . حول علاقة الأيطوريين بالهرمل، يذكر الأب كارلوس شاد إمارة أيطورية صغيرة في الهرمل، وذلك في معرض تعيينه الحدود الجنوبية الغربية لموقع حمص: "إن مدينة لاذقية لبنان (Laodicea ad Libanum) (تل النبي مند) وجبال لبنان تحد إقليمها، بالقرب من إمارة الهرمل الأيطورية الصغيرة". راجع: CHAD, Carlos (S.J.): Les Dynasties d`Emèse, Dar El-Machreq, Beyrouth, 1972, p.24. ولكن الأب شاد لم يذكر أي أمير أيطوري باسم هرمل.

[87] - STARCKY, op. cit., p.109.

[88] - SEYRIG, Henri: Questions Héliopolitaines, Antiquités Syriennes, Cinquième Série, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris,1958, p.108.

[89] - المرجع السابق، ص 108، حيث يقول سيريغ: "كان آخر تيترارك لعنجر زينودور (زينون) Zénodore المتوفي في العام20ق.م.. إن حكام عنجر الأيطوريين كانوا ينتمون إلى واحدة من السلالات العربية الحاكمة الصغيرة التي استقرت في مقاطعات متعددة من سورية بفضل الفوضى التي شاعت في آخر أيام السلوقيين، وحيث كانت تمارس حياة شبه مستقلة: سمسيجرام في حمص، ديونيسوس في طرابلس، بتلماوس في عنجر الذين ظهروا في مطلع القرن الأول قبل الميلاد، وهم بذلك يشيرون إلى تغلغل عربي ملحوظ في هذه المناطق". ويوضح الكاتب في حاشية له في نفس الصفحة: "ثمة دلائل على هذا التغلغل هي أقدم بكثير، ذلك أن الاسكندر الكبير اضطر إلى قطع حصاره لصور لمقاتلة العرب في السلسلة الشرقية من لبنان. وبالتأكيد فإن السلوقيين أوقفوا هذا التقدم البدوي طيلة المرحلة التي استمر فيها تماسك سلطانهم". وهذا ما سبقت لنا الإشارة إليه.

[90] - المرجع السابق، ص 115.

[91] - راجع: P. S. RONZEVALLE (S.J): Notes et Etudes d`Archéologie Orientales, (Deuxième Série) Venus Lugens et Adoni Byblius, Mélanges de l`Université Saint-Joseph, Tome XV, fasc.4, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1930. يعالج مخايل ألوف (في تاريخ بعلبك، مرجع سابق)، مسألة اهتمام الرومان بتوحيد العبادة، وكذلك مسألة "الثالوث البعلبكي": "ومما لا يحتاج إلى برهان أن دولة الرومان لما دخلت سورية فاتحة... تقربت من الشعب الشرقي وكرّمت آلهته وشيدت لها الهياكل الفخمة... وكان لبعلبك مدينته المقدسة أعظم نصيب من جهود الرومان في استرضاء الشعب المغلـوب على أمـره..." (ص 4). كما يطرح ألوف نفس الموضوع في الفصل الثالث من كتابه، خاصة في ص 61 وما بعدها. وفي الثالوث البعلبكي، يقول: "رجح بعض علماء الآثار أن هياكل بعلبك كانت مكرسة لإله... ذو ثلثة أقانيم: جوبيتر (المشتري) ومركور (عطارد) وفينوس (الزهرة) مستدلين على ذلك من كتابات وُجدت في دير القلعة وفي أثينا ذُكرت فيها أسماء هذه الآلهة منسوبة لإيليوبوليس" (ص 61). ويضيف (في ص 62): "إنني أعتقد بأن هذا الثالوث الروماني كان شبيهاً بالثالوث الفينيقي المؤلف من أب وأم وولد أو البعل وعشتروت وملكارت تعبَّده الرومان بشكله الشرقي دون تغيير إلاّ في الأسماء".

[92] - راجع: SEYRIG, Henri: Bas-Relief de la Triade de Baalbek Trouvé à Fneideq, Bulletin de Musée de Beyrouth, 1955, t. XII, pp.25-28. يشير سيريغ هنا إلى أنه تم العثور على نقش آخر للعبادة البعلبكية (ص 27) في منطقة الهرمل. أما ألوف فيقول أنه عثر "في الهرمل (على) قاعدة حجرية مربعة الشكل علوها 40 سنتيمتراً على ثلاثة وجوه منها الثالوث البعلبكي بكامله ولكنه مهشم. فعلى الوجه الواحد الإله الأب وعلى الوجه الثاني الإله الأم وعلى الوجه الثالث الإله الإبن. وأظن أنه لم يوجد إلى الآن ما يمثل هذا الثالوث بكامله كهذه القاعدة. وقد أرشدت إليها مصلحة الآثار القديمة في المفوضية العليا فامتلكتها وهي مصونة في متحف مدينة بيروت"، (ألوف، تاريخ بعلبك...، مرجع سابق، ص 62). كما أن سيريغ نفسه تناول أهمية اكتشاف نقش الثالوث البعلبكي في فنيدق، بقوله: "إن العلاقات بين بعلبك وأرطوسية وقيصرية لبنان (عرقة) لا يشهد عليها فقط وجود جوبيتر (المشتري) البعلبكي في معبد مشترك في هاتين البلدتين، بل أيضاً النقش المكتشف حديثاً في فنيدق في أعالي لبنان، وذلك على طريق للدواب (البغال) تربط هذه المدن الثلاثة ببعضها". راجع: SEYRIG, Henri: Une Monnaie de Césarée du Liban, Antiquités Syriennes, Sixième Série, Extraits de Syria, 1958-1965, Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1966, p.42.

[93] - MOURANI: op. cit., p.169. يعتبر الأب موراني أن بقايا الخرب الموجودة في محلة شويتا (القبيات) والمعروفة باسم "قصر كليب" هي من بقايا الأيطوريين، دون أن يتقدم بأي دليل على ادعائه المجاني. ولما كنا نستبعد ذلك نرى نسبة هذا الأثر إلى عرب أحدث من زمن الأيطوريين.

[94] - لم يذكر سيريغ إمكان بلوغ "مقام الرب" أو "نبع الجعلوك" عن طريق القبيات، مع أن هذا الموقع متاخم للبلدة.

[95] - SEYRIG, Henri: Némésis et le Temple de Maqam Er-Rabb, Mélanges de l`Université Saint- Joseph, T.37, fasc.15, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1961, p.261.

[96] - يعالج المقال (المرجع السابق) نقوشاً يعود تاريخ أحدها إلى "شهر شباط 262 ب.م." (ص 164). وفيه إشارة إلى عبادة سكان المنطقة، الأيطوريين العرب، الإلهة العربية "اللات" (ص 266).

[97] - CHAD, op. cit., p.84. "كانت، بين حمص والأيطوريين، حدود مشتركة، ومصاهرات عديدة، جاءت لتشد أواصر الصلات بين العشيرتين العربيتين" (ص 85).

[98] - R. MOUTERDE (S. J.): Reliefs et Inscriptions de la Syrie et du Liban, Mélanges de l`Université Saint-Joseph, T.34, fasc.2, 1957, Imp. Catho., Beyrouth, pp.205-238. يعود تاريخ هذا النقش إلى السنة 84 ميلادية، فيه كلام عن عبد معتق، كان سيده من سلالة سمسيجرام (ص 227).

[99] - راجع: البني، د. عدنان والأسعد، خالد: تدمر (أثرياً، تاريخياً، سياسياً)، وزارة الثقافة، دمشق، 1979؛ الخوري عيسى أسعد: تاريخ حمص...، مرجع سابق، ص 344-382؛ حتي: تاريخ سورية...، مرجع سابق، ص 432-446.

[100] - سلوم، د. فؤاد: دريب...، مرجع سابق، ص 111.

[101] - المرجع السابق، ص 95.

[102] - حتي: تاريخ سورية...، مرجع سابق، ج1، ص 446.

[103] - المدني والزعبي: مرجع سابق، ص 37.